東京都現代美術館で開催中の坂本龍一「音を視る 時を聴く」展に行ってきました。

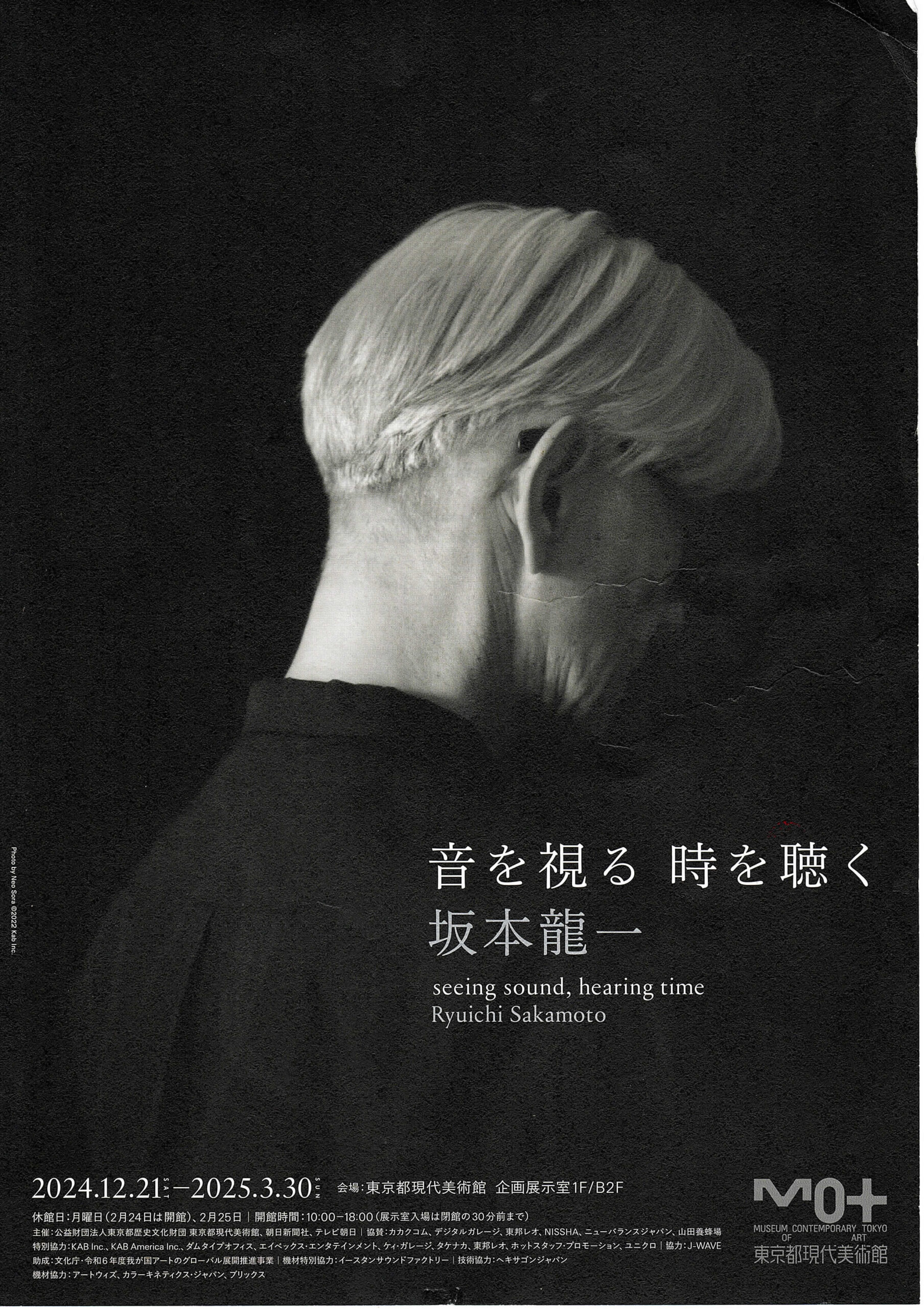

今回は坂本龍一が現代美術アーティストとコラボして制作した、映像を駆使したインスタレーション作品が中心となる展覧会。

それにしても坂本人気恐るべし。入場に最大で80分待ちもあるという人気ぶり。

後半の感想のコーナーでぐだぐだと語りますが、なかなかに強敵な展覧会です。

東京都現代美術館へと向かいます

最寄の清澄白河駅(半蔵門線・大江戸線)からでも美術館までは約1km、10分ほど歩く必要があります。

大江戸線利用の場合はA3出口から出て、下町情緒ただよう深川資料館通りを経由して向かうのがオススメです。

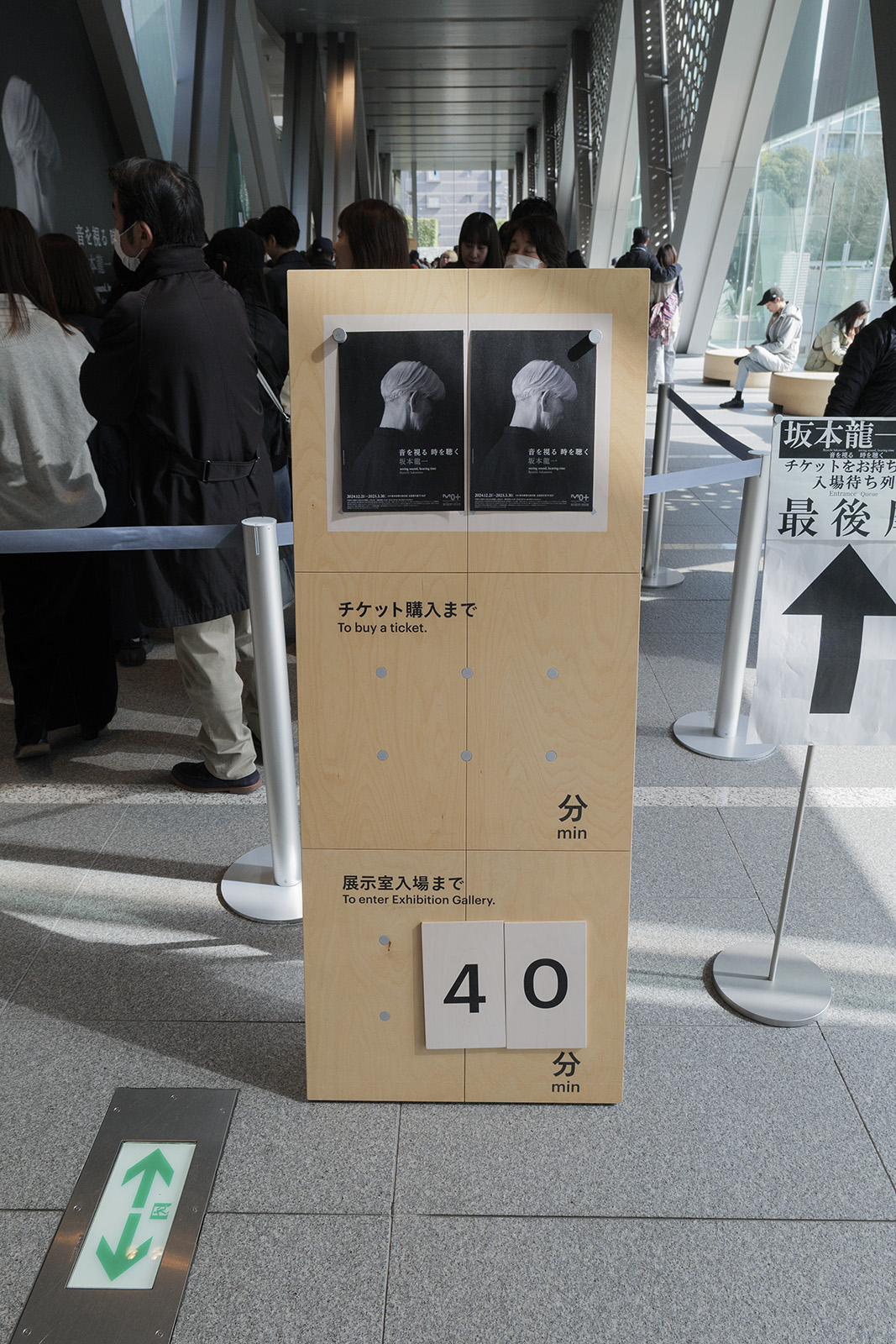

チケットはネットですでに購入していましたが、入場まで約40分かかるとのこと。

平日水曜日の開館直後でしたがすごい行列です。

何度も折り返して伸びる入場待ちの列の最後尾に並びます。

また、チケットを持ってない人はこの行列ではなくチケットを購入するための行列にまず並ぶ必要があります。可能な方はネットで事前に購入しておくことを強くオススメします。

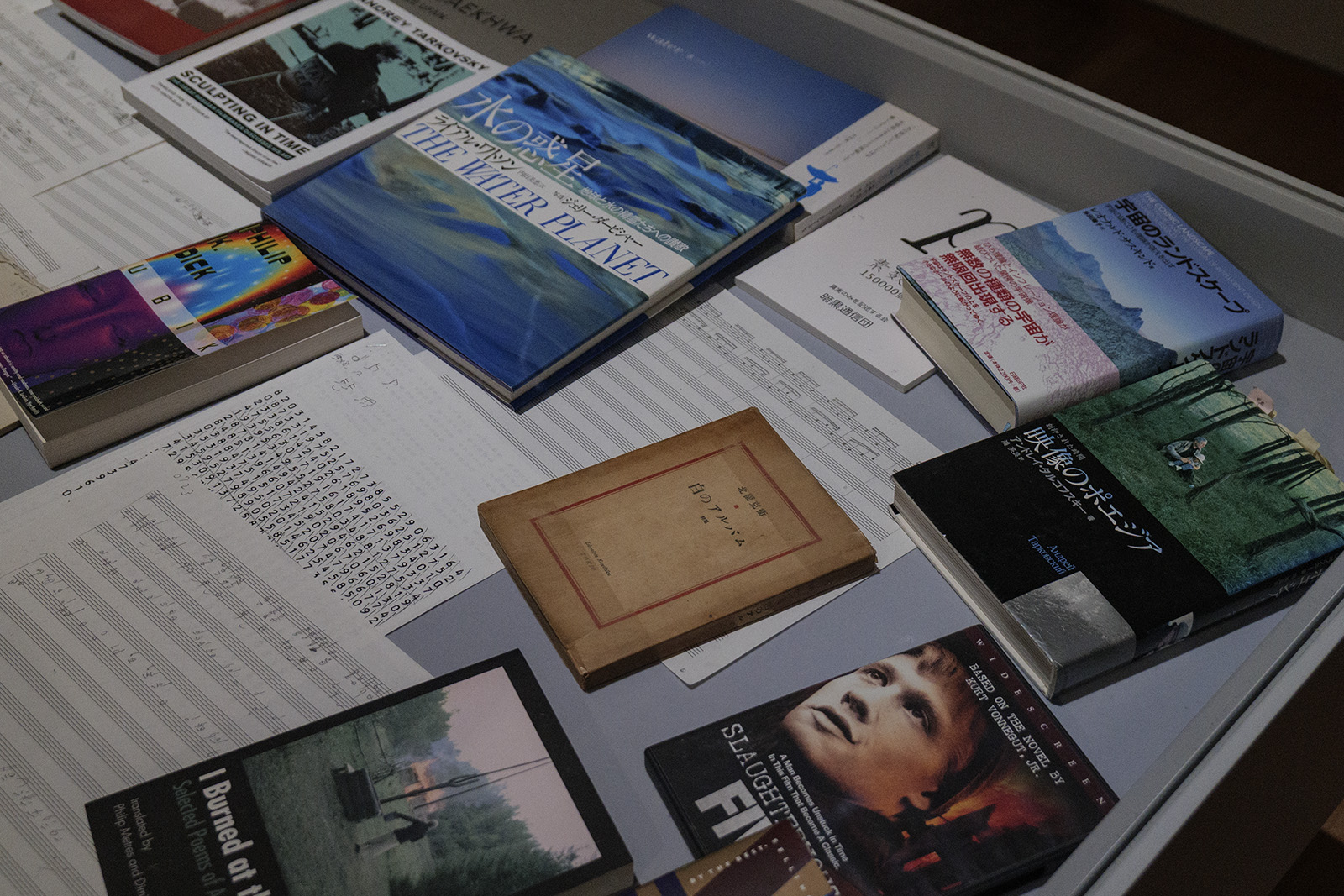

パンフレット

展示作品リスト

坂本龍一「音を視る 時を聴く」

◾️東京都現代美術館

2024年12月21日(土)- 2025年3月30日(日)

企画展示室 1階

まず会場に入ってびっくりしたのは暗いこと。ほとんどのエリアで暗闇が続きます。

なかなか目が慣れず歩くだけでも一苦労です。

天井が高く広い空間に作品がゆったりと設置されていて、ダイナミックな印象を受ける展示風景です。

なお、1階の作品(1〜4)はすべて撮影不可ということでした。

1 坂本龍一+高谷史郎《TIME TIME》2024 (新作)

暗闇に設置された3つの大きなスクリーンに映像が映し出されます。

自身の限られた時間を認識した上で制作に取り組んだ晩年の作品だそうです。

田中泯さんのナレーションや宮田まゆみさんの笙の音色などにより暗闇の中、異空間に誘い込まれるような感じ。

「時間とは何か」という問いに答える作品だそうですが、坂本さんがよく言っていたという「人生は短くて、芸術は長い」という言葉あたりに関連する作品ということでしょうか。

最初に出会う作品にしてこの難解さ。

2 坂本龍一+高谷史郎《water state 1》2013

会場を含む地域の降水量の数値を何らかの方法でデータ化し、そのデータと連動した形で天井から水を張った板に雨を降らせます。水の落ちる位置、量などがデータに基づいているということなんでしょうか。また、上から落ちてきた水滴が作り出す波紋は音楽に変換されて場を包みます。

波紋の広がりや重なりをただぼんやりと眺め続けるのは楽しいですね。

また、周辺には無造作(?)に岩がいくつか置かれています。

3 坂本龍一 with 高谷史郎《IS YOUR TIME》2017/2024

水を張ったエリアの中央に置かれた東日本大震災で被災したピアノ。

調律の狂ったピアノ、言い換えれば自然によって調律されたピアノが世界各地の地震データに基づいて音を奏でます。

頭上に設置されたスクリーンには雪が降る様子が投影され、その様子は水面にも映り込みます。

4 カールステン・ニコライ《PHOSPHENES》《ENDO EXO》2024(新作)音楽:坂本龍一

1枚の大きなスクリーンに映像が投影されます。

動物のアップや頭蓋骨の映像などが映されていました。

2や3の作品はまだ多少とっかかりがあるんですが、1と4の作品については自分はまだまだって感じですね。

企画展示室 地下2階

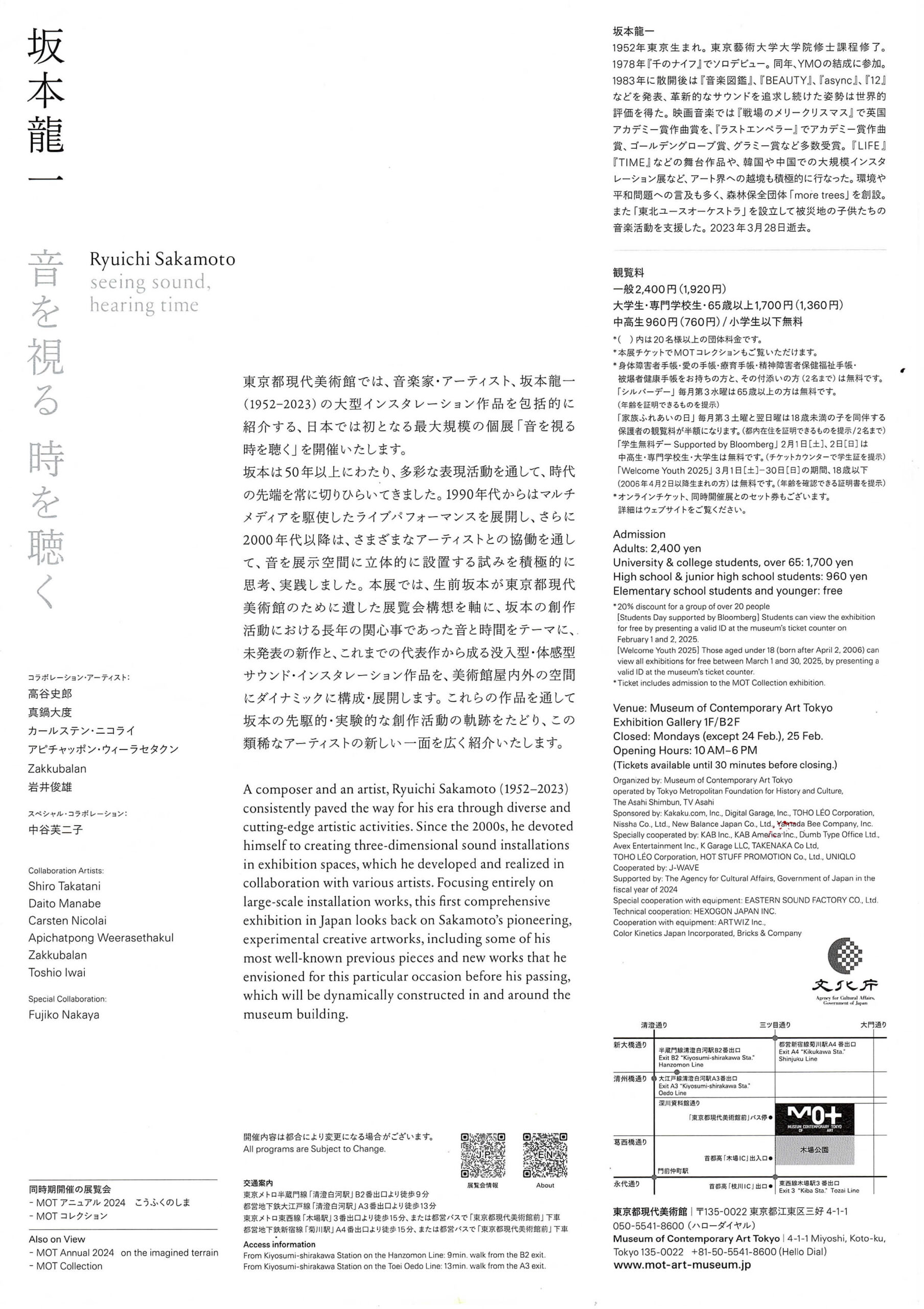

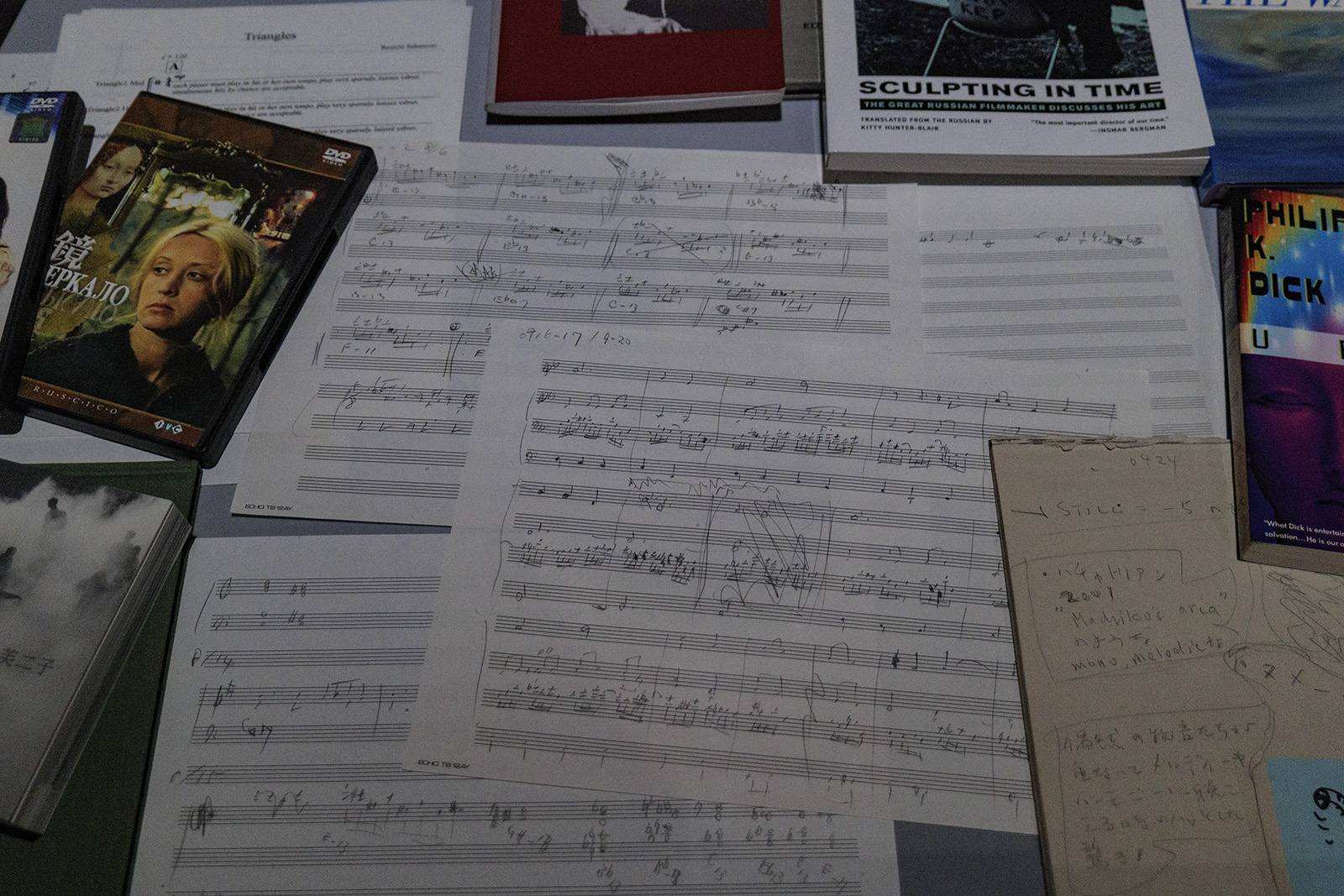

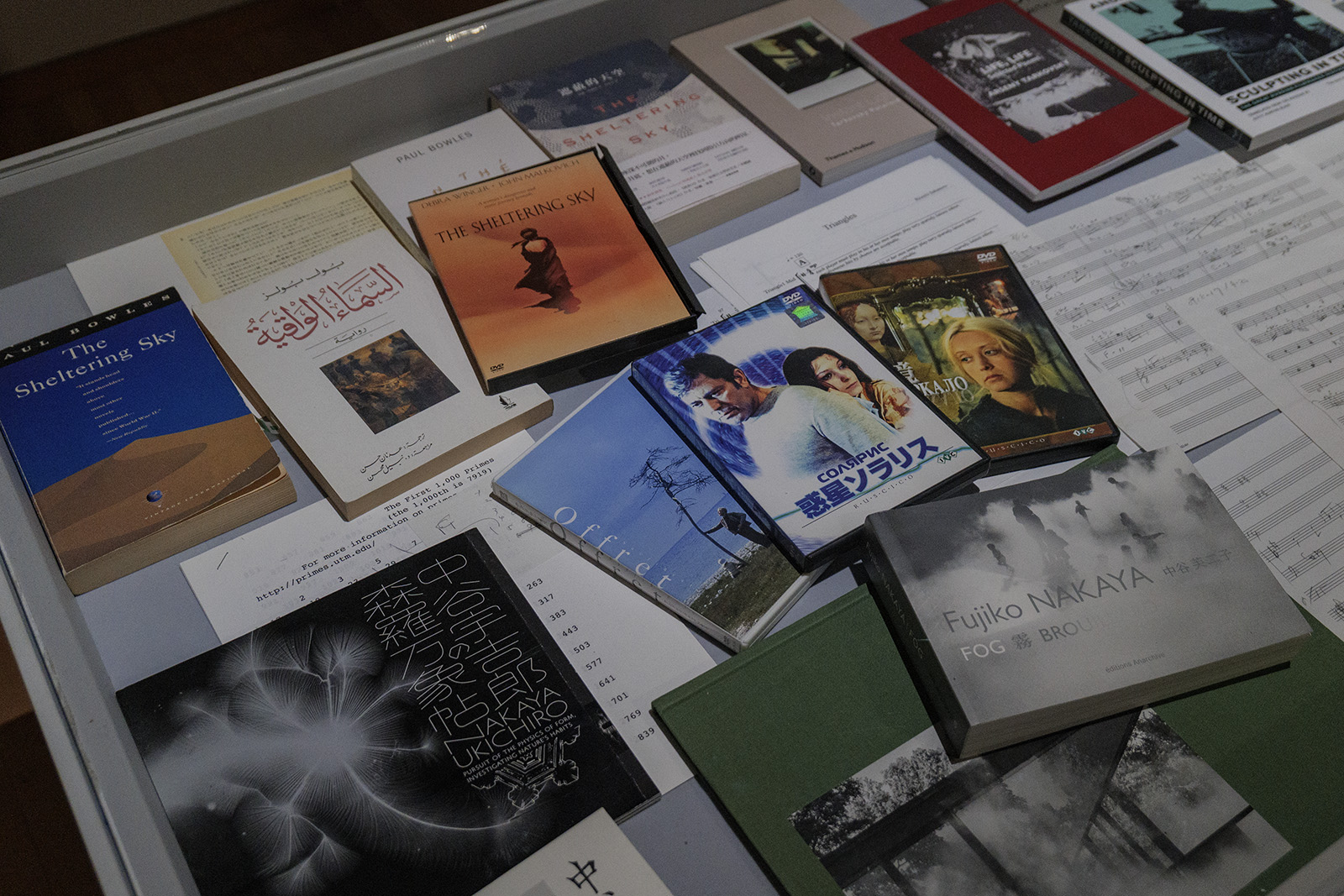

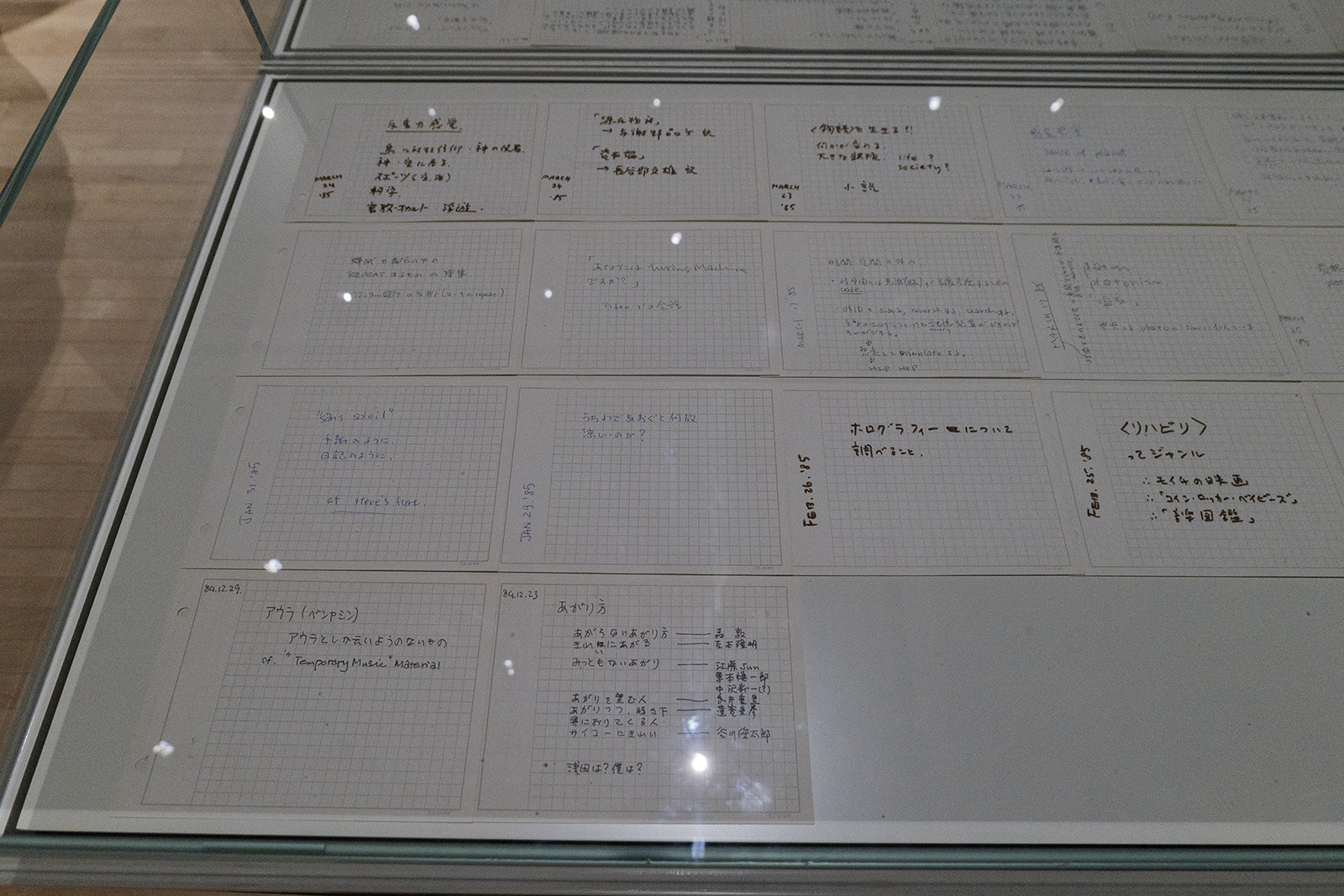

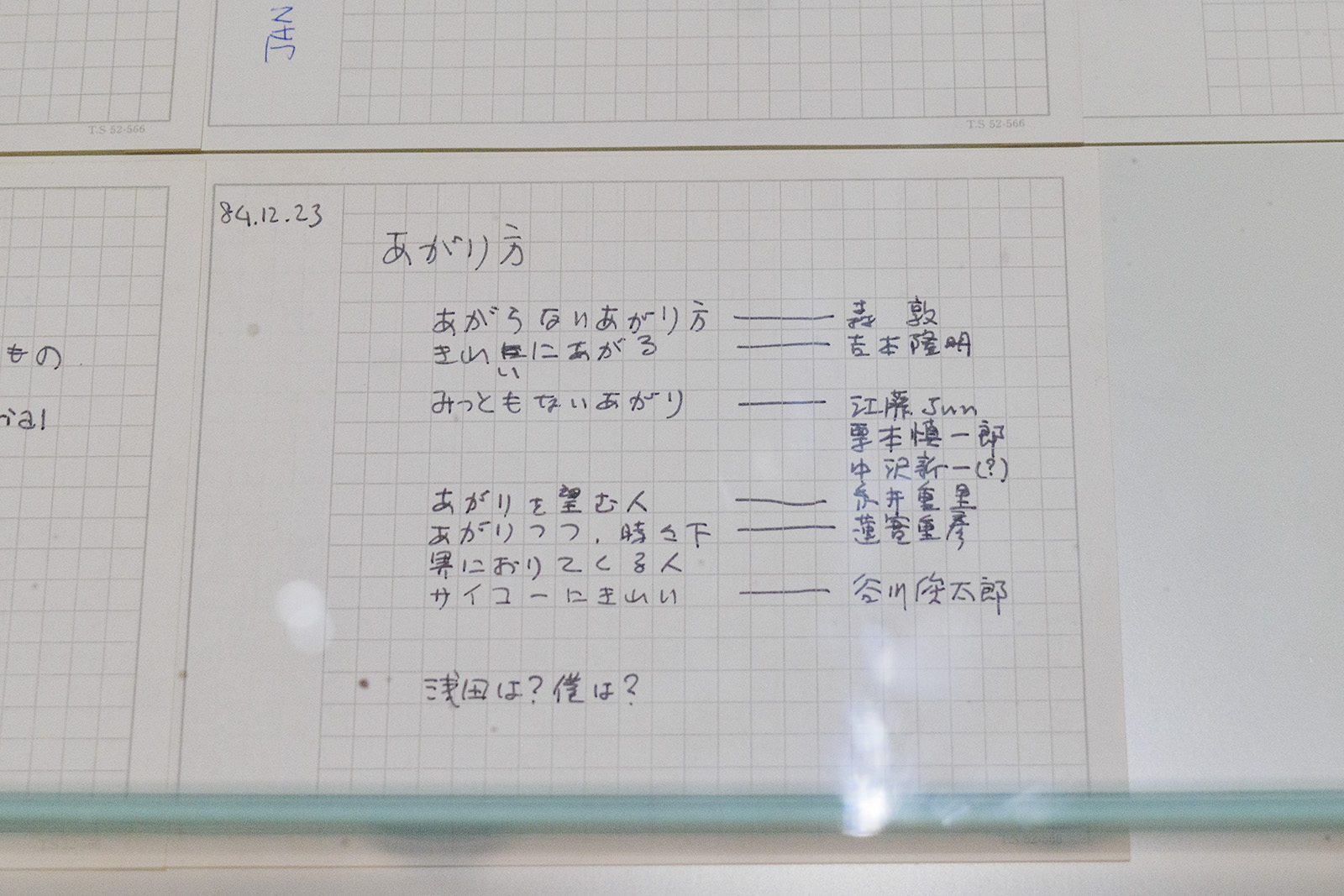

地下に下りてすぐ、ショーケースに入れて展示されていたものです。

何の作品のためだったのか記録するのを忘れましたが、作品の制作にあたって参考にした資料だそうです。

5 坂本龍一+アピチャッポン・ウィーラセタクン《async–first light》2017

アピチャッポン・ウィーラセタクン《Durmiente》2021 (日本初公開)

小型のカメラを渡して撮ってもらった親しい人の日常を切り取った作品だそうです。

音楽と映像によるインスタレーションってことなんですが、ほんと難解。自分はすでに脱落寸前です。

6 坂本龍一+高谷史郎《async–immersion tokyo》2024

巨大なスクリーンに映像が映し出されます。

無機的な画像を大勢の観客が静かに眺め続ける、なかなかにシュールな光景です。

7 坂本龍一+Zakkubalan《async–volume》2017

小さな映像が壁面に多数ディスプレイされ、音楽とともに鑑賞します。

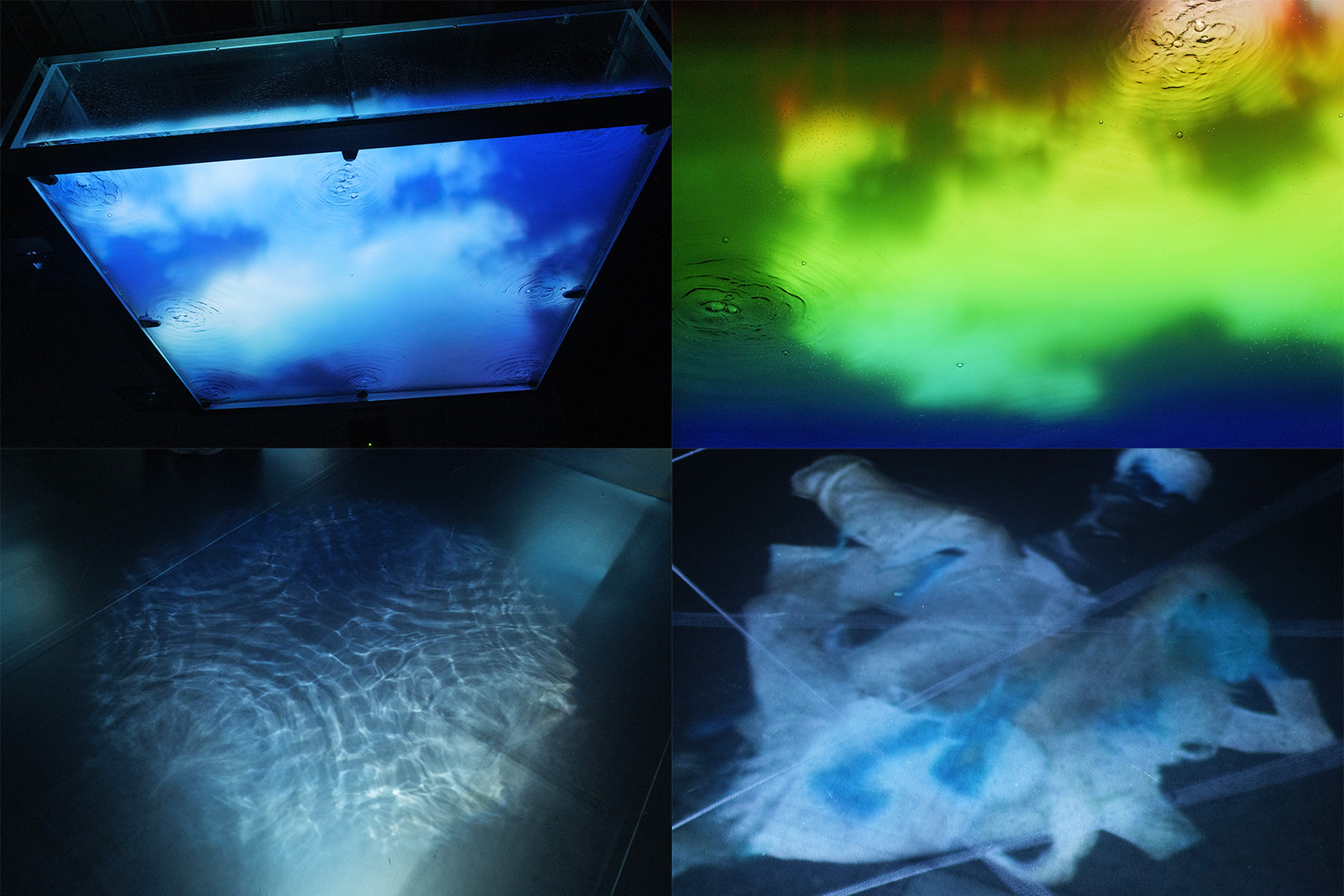

8 坂本龍一+高谷史郎《LIFE–fluid, invisible, inaudible…》2007

天井から吊るされた水槽に映像が投射され、水槽及び床面に現れる映像の変化を楽しみます。

地下2階に下りて初めて出会うちょっとだけわかりやすいタイプの展示です。

作家の意図するところが汲み取れてないのはほぼ確実ですが、シンプルに見た目の美しさを楽しみます。

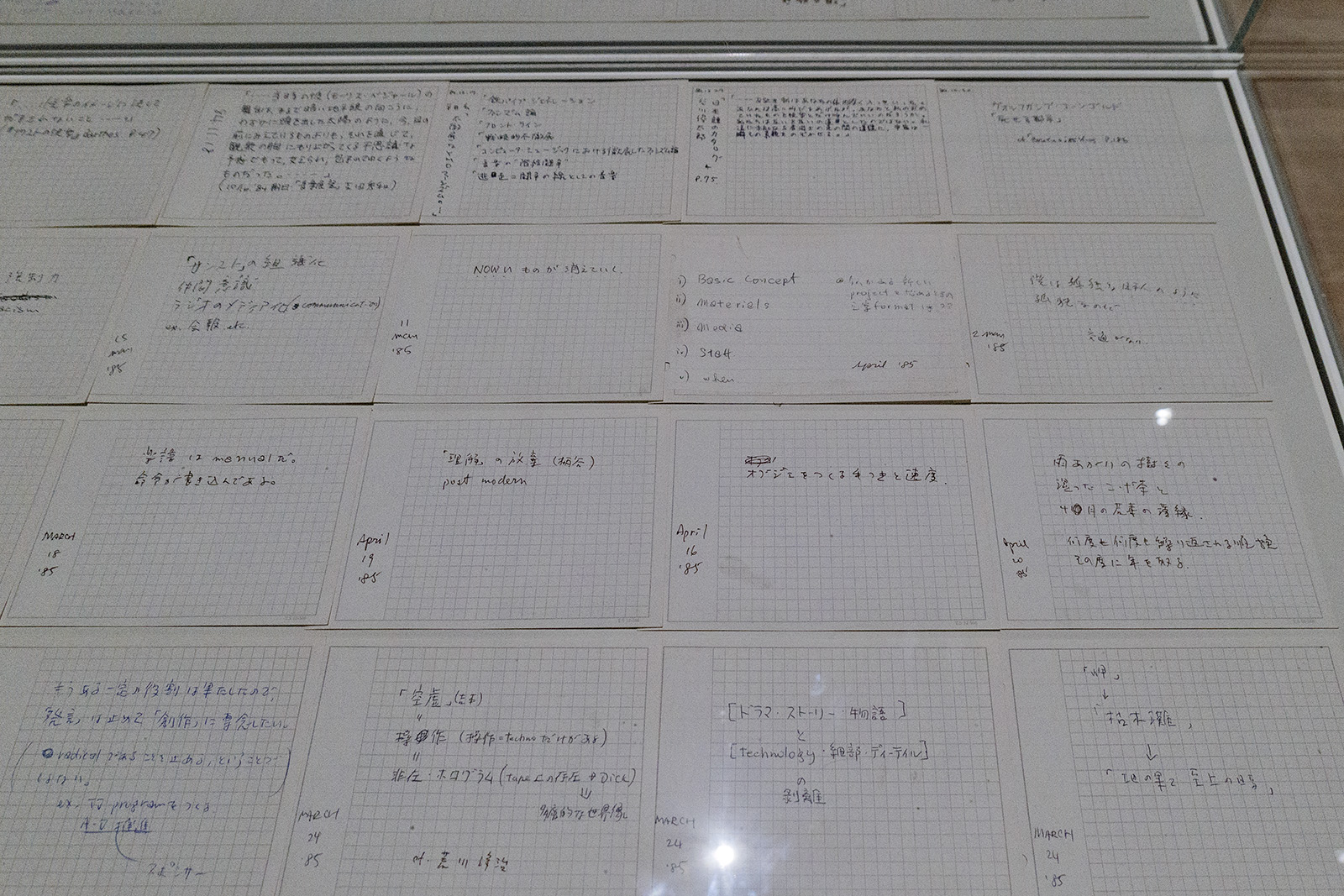

9 アーカイブ特別展示:1996–97年のパフォーマンスを再現した新作インスタレーショ

日々の生活の中で思いついたことをメモした物だと思われます。

こういうものを公開していただけるのは嬉しいですね。

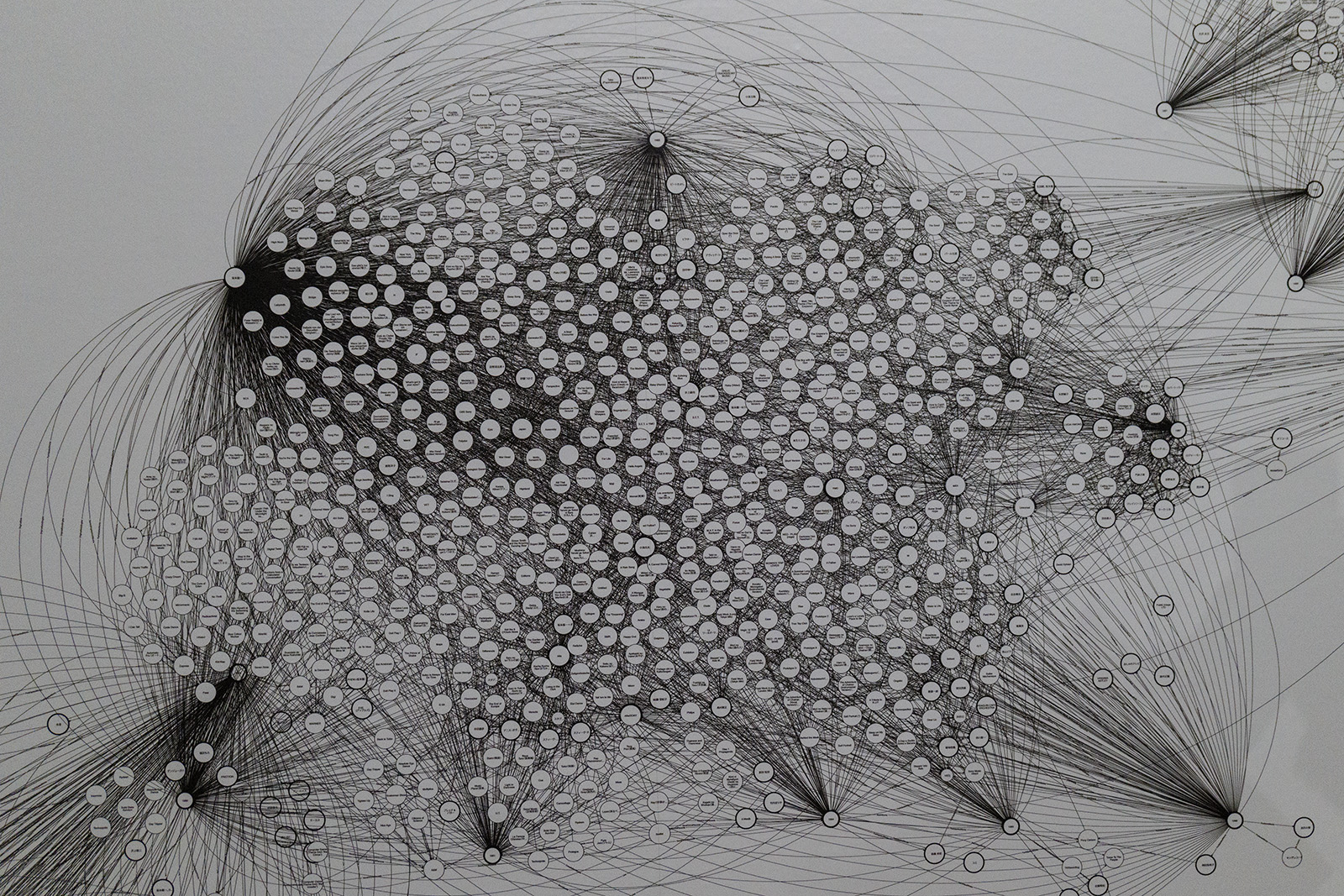

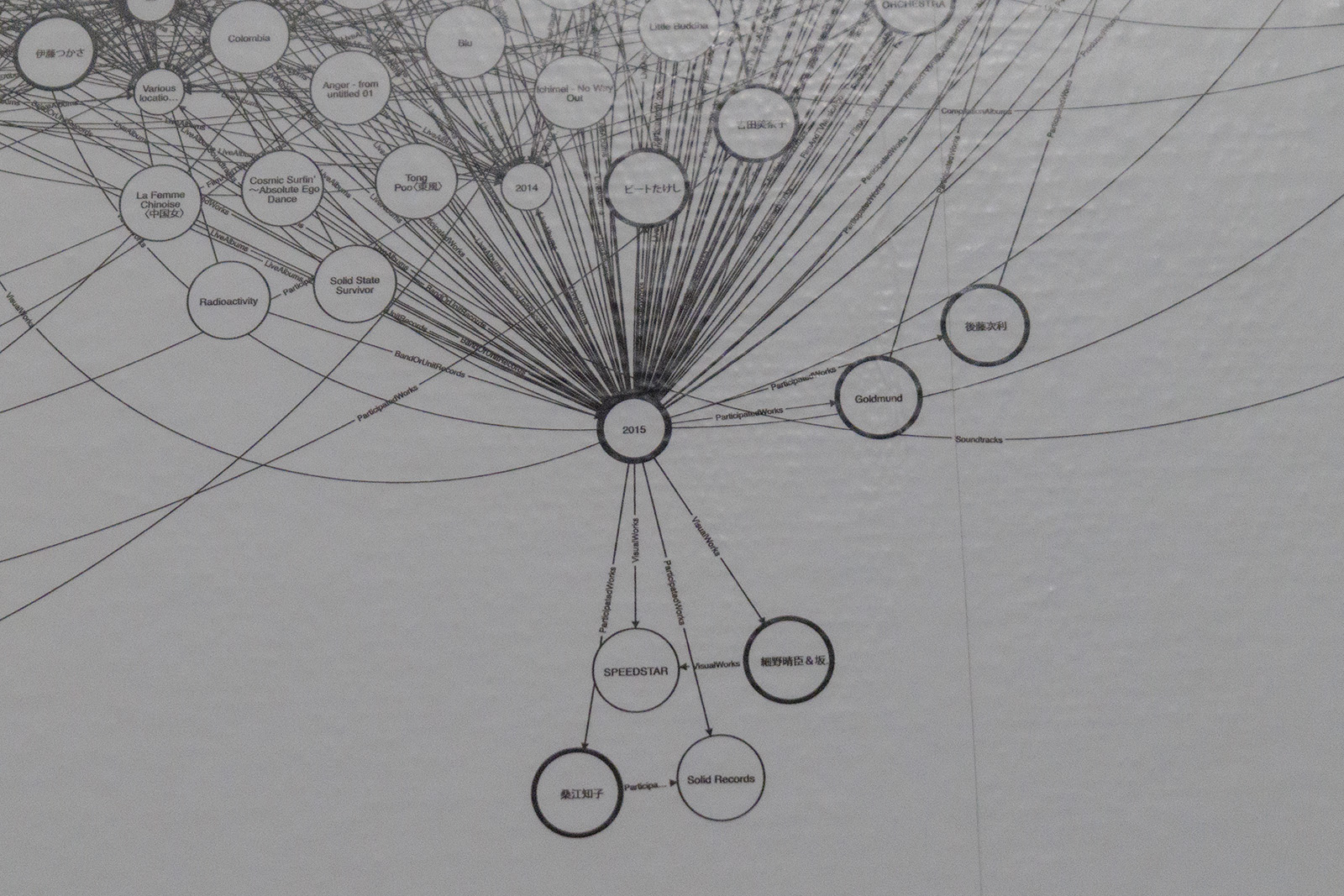

坂本龍一と交流のあった人物や事象との関係性を現したものだと思われます。

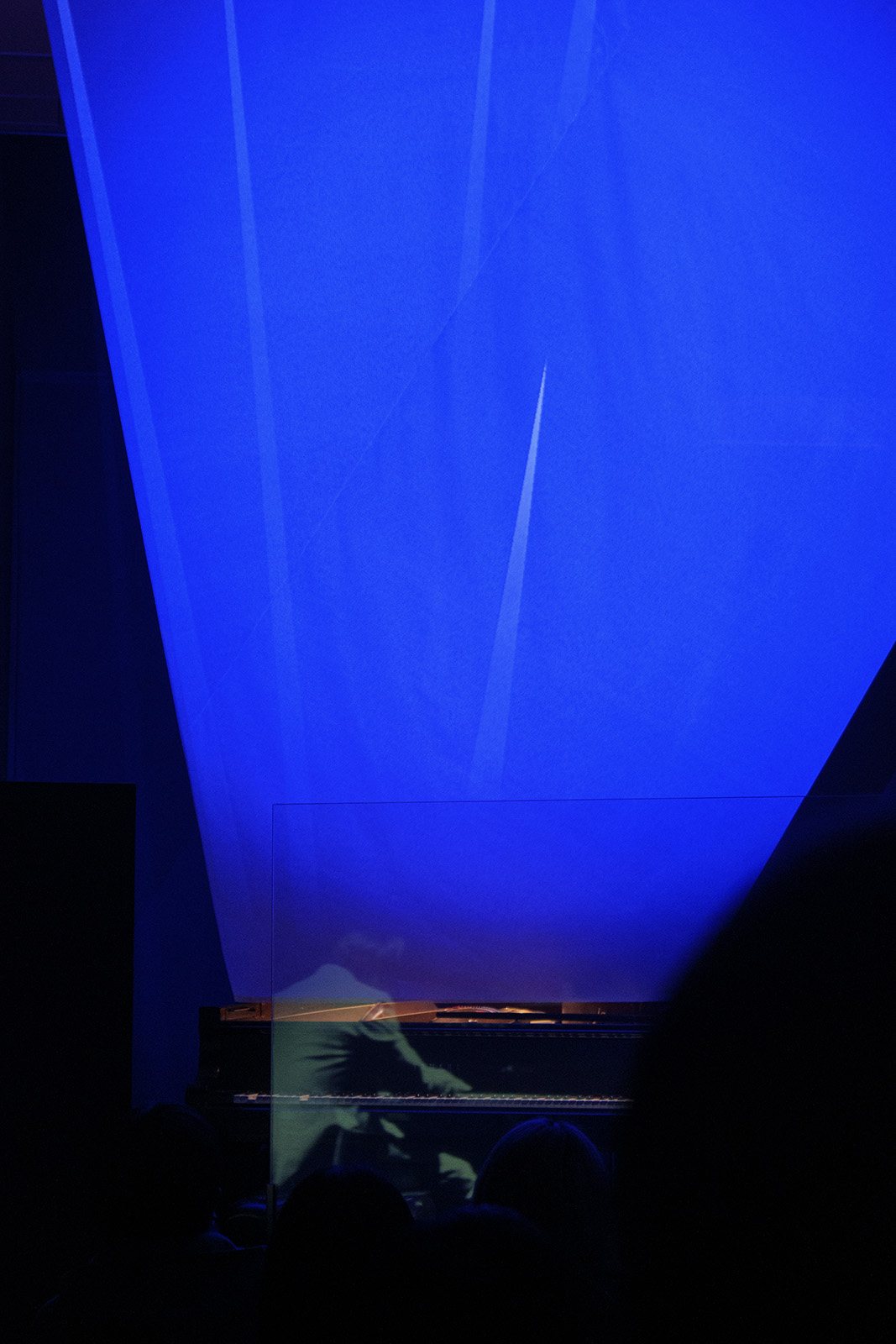

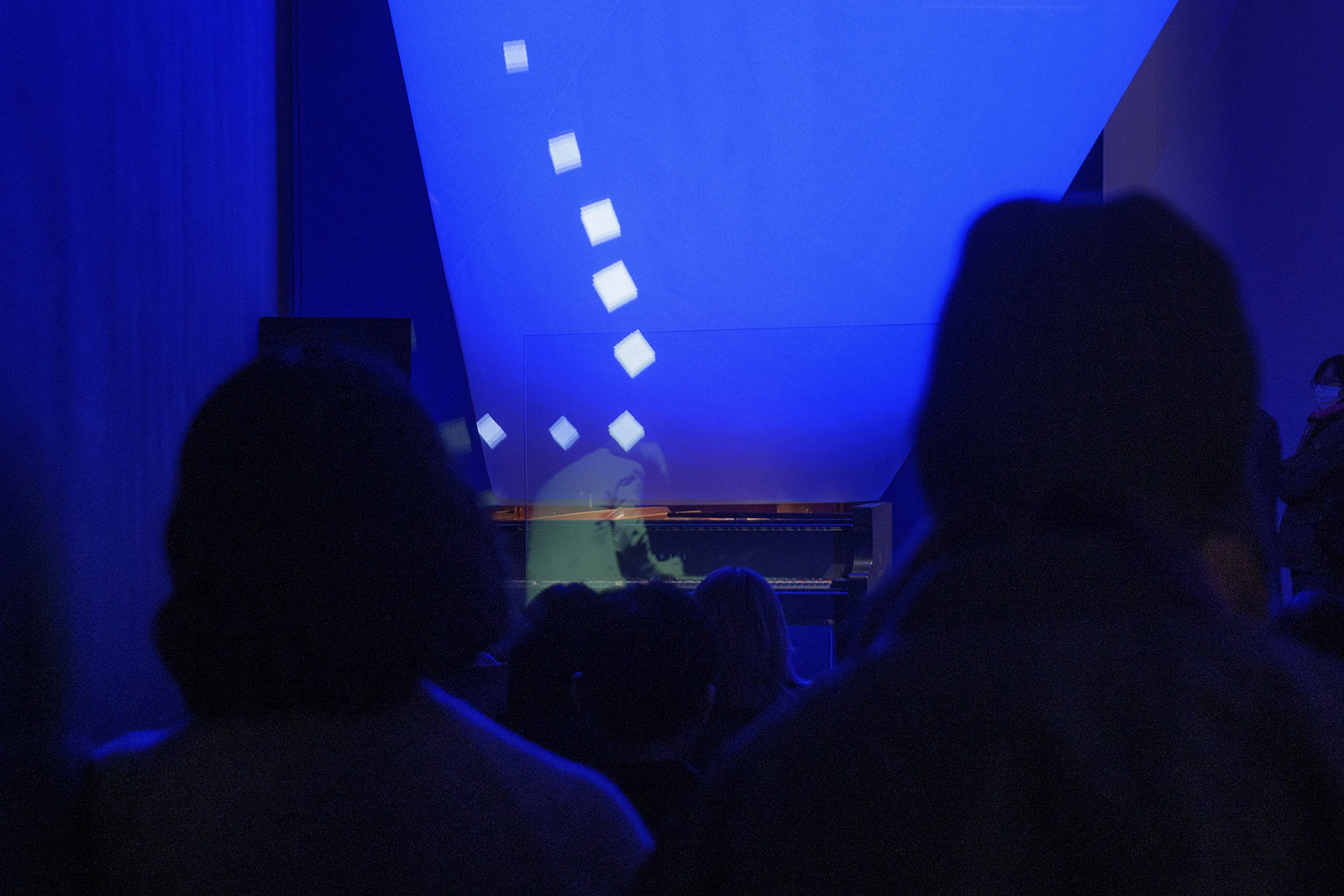

11 坂本龍一×岩井俊雄《Music Plays Images X Images Play Music》1996–97/2024(初公開)

実際に置かれたピアノに演奏する坂本さんの姿が投影され、音楽に合わせて映像が変化する作品。

この作品では馴染みのある坂本さんの美しいメロディーが奏でられていました。

サンクン・ガーデン(地下2階/屋外)

10 スペシャル・コラボレーション 坂本龍一+中谷芙二子+高谷史郎《LIFE–WELL TOKYO》霧の彫刻 #47662 2024(新作)

都市空間の中で人為的に作り出した霧に音楽をつけていく試みです。

北側の街並みを背景に撮影。通常はこんな感じです。

霧が出てくるとこんな感じに。霧の濃度が上がってくると中にいる人の姿はまったく見えなくなります。

これは比較的わかりやすく楽しめる作品なのではないでしょうか。ただ、結構濡れるみたいなので注意が必要です。

以上で坂本龍一展は終了。

って思ってたんですけど、実際はもう1点(12 坂本龍一+真鍋大度《センシング・ストリームズ 2024―不可視、不可聴(MOT version)》2024)あったみたいです。チラッと覗いたショップの奥にあったようで無念です。

坂本龍一「音を視る 時を聴く」展の感想

坂本さんといえば、まずYMOがあって、「い・け・な・いルージュマジック」での忌野清志郎との衝撃的な絡み、戦メリやラストエンペラーでの活躍、環境問題での発信などが自分の中でのイメージなんですが、

今回の展覧会は前衛音楽家としての側面を強調したような構成になっている感じでした。

まあ、難解です。自分も含め多くの人にとっては退屈で何が何だかって感じだったんではないでしょうか。

とは言っても時代を代表するアーティストの方々が作り出したアートです。

こちら側に受け取るだけの素養がなかったということなんでしょう。

多くの展覧会で感じるような高揚感、幸福感を感じることもほとんどなく、ただ敗北感を感じるだけ。

今回の展覧会を自分なりに解釈してみると、

自然や都市の内部に宿っているさまざまなデータを数値化し、音や光などに置き換えるタイプのアートが中心だった気がします。

先日までアーティゾンで展覧会をされていた毛利悠子さんや豊島で見た森万里子さんの作品なども同種のアートのような気がします。

同じ時代に複数のアーティストが類似の試みをしているというのがとても興味深いですね。

美術館でこのような作品を展示する意味は?

目に見えないもの、見えていても忘れ去られているものに意識を向けさせる装置?

こういった種類の現代アートを楽しむにはどうすればいいんでしょうか。

自由に見ればいいんだよなんてことをもっともらしく言われたりもしますが、

何も考えずに感覚で楽しむなんてこともできず、観るひとを選ぶ展覧会なのかなどというつまらない結論しか出てきません。

ただ、都市と自然、時間や生命など一筋縄ではいかないテーマを追い続けているってことは何となく想像できるので、アーティストって職業にはリスペクトを感じます。

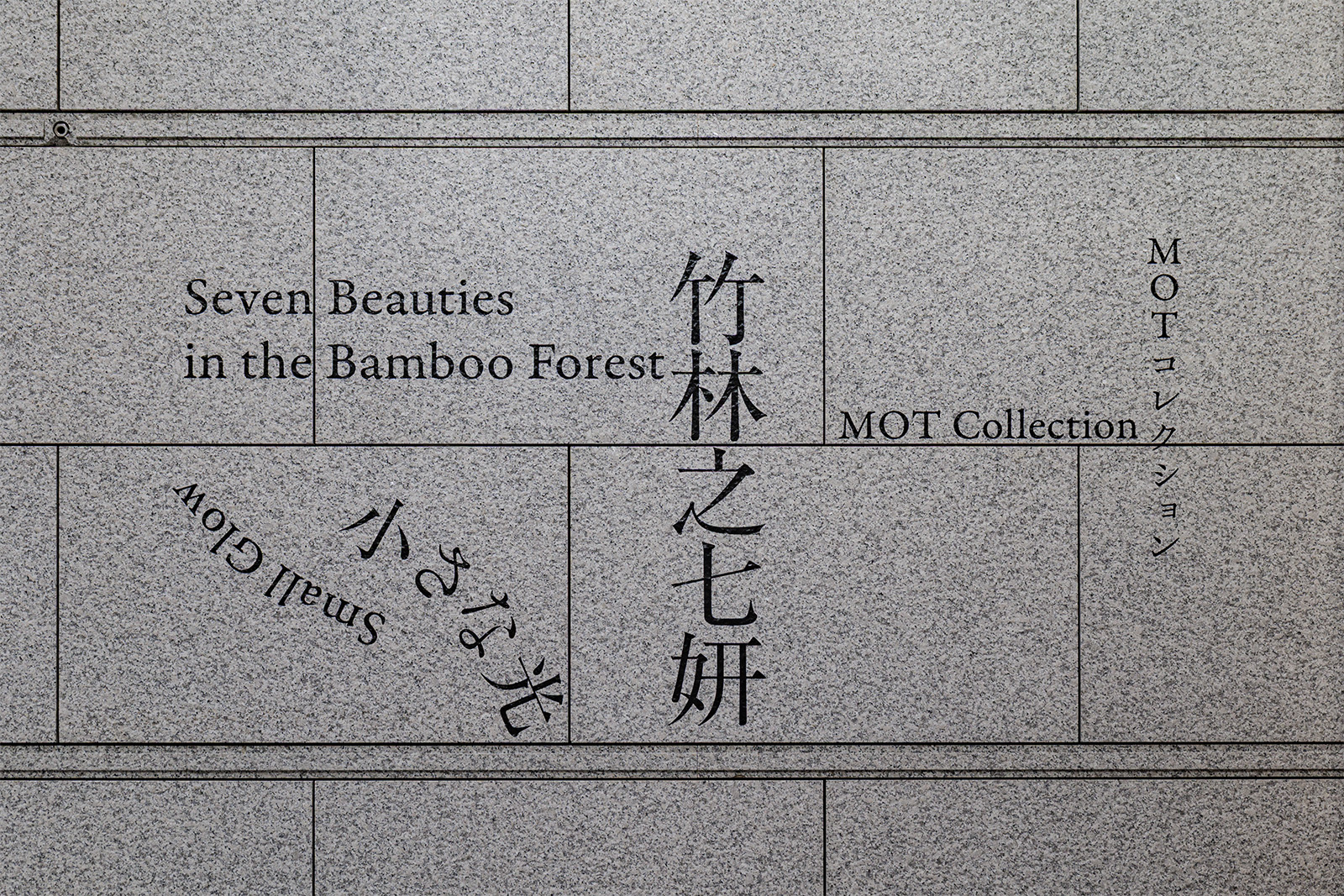

同時開催のコレクション展

美術館の一番奥のあたり、何回も折り返して伸びている坂本龍一展の入場待ちの列の先にコレクション展の入口があります。

坂本展のチケットを持っている人なら誰でも無料で見ることができるんですが、

びっくりするくらい入場者数は一気に減ります。みんな坂本さんにしか興味がないんでしょうか。

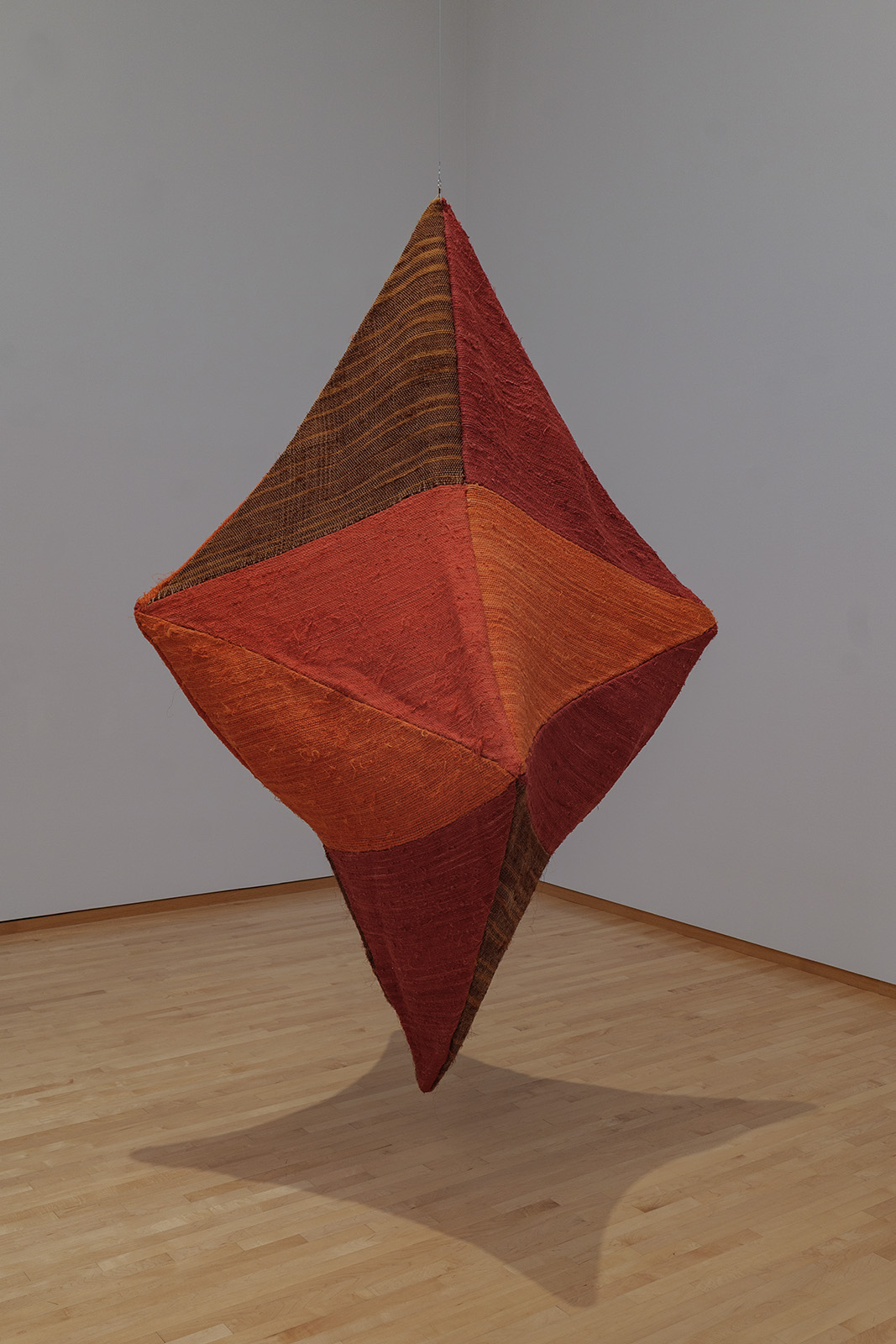

急ぎ足でひと回りした際、気になった作品のいくつかを紹介します。

竹林之七妍

1階から3階へ階段を上がって次の会場へと進みます。

イケムラレイコ マーク・マンダース Rising Light/Frozen Moment

イケムラレイコさんもさまざまな場所で名前を見聞きする有名アーティストさん。

その他

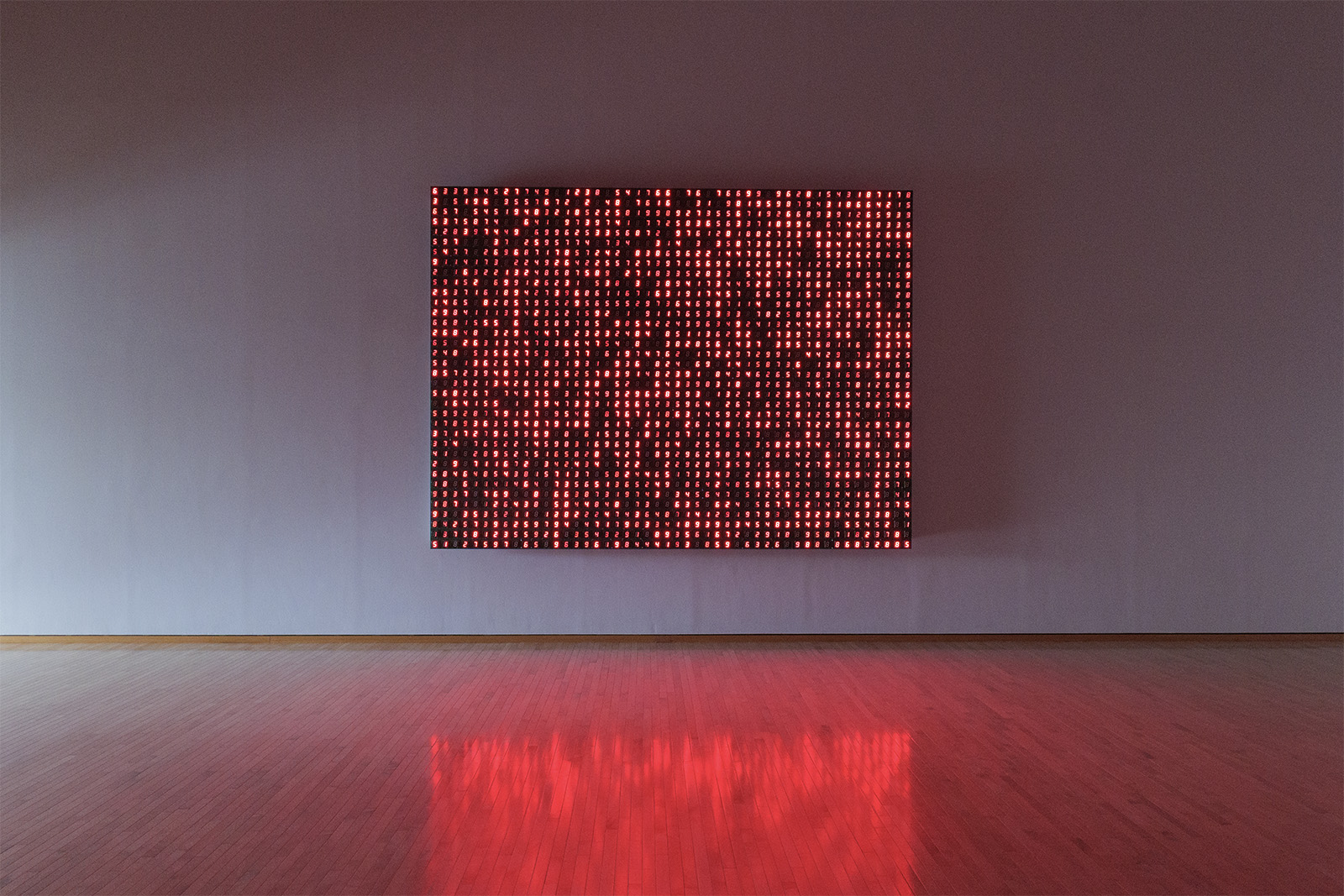

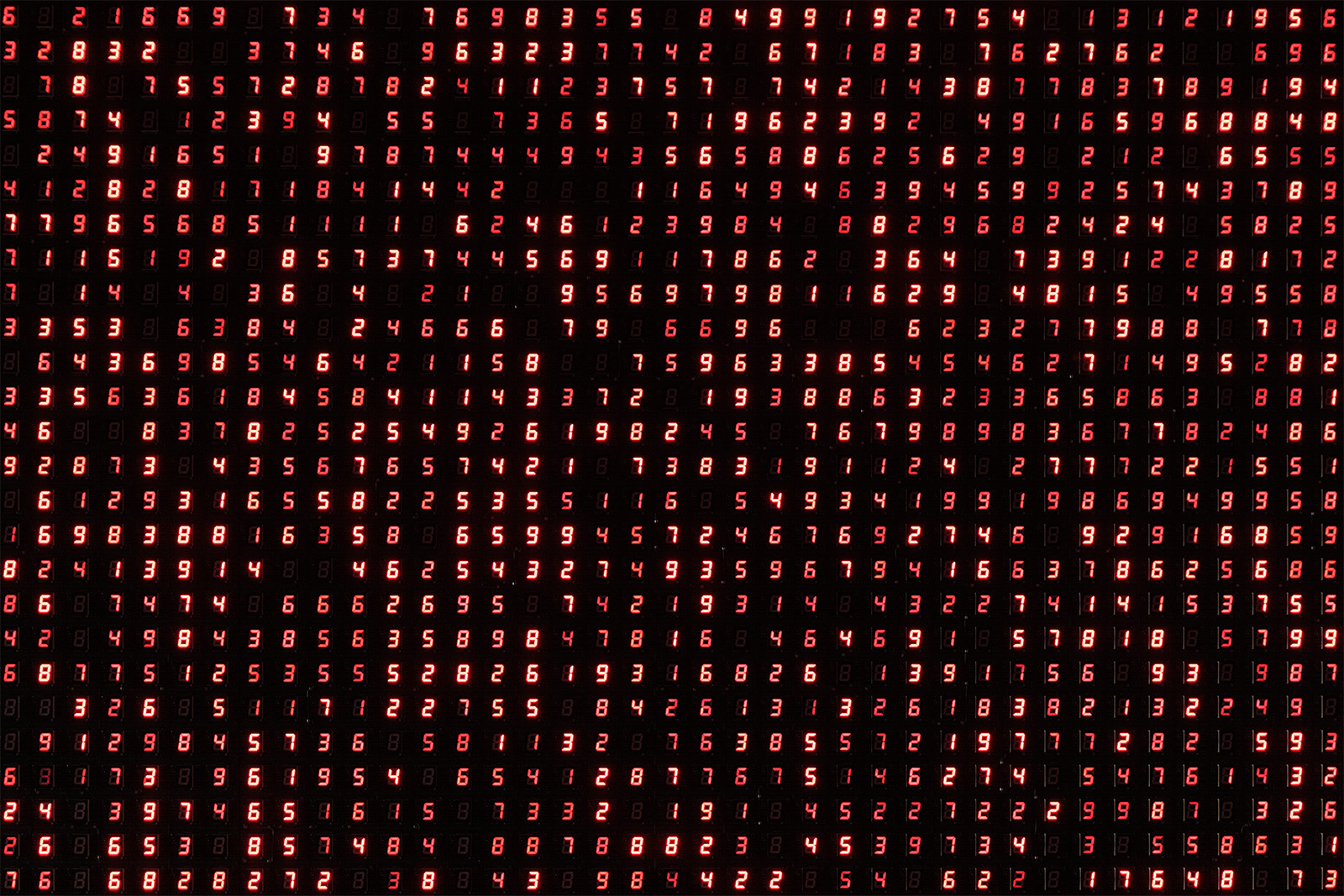

あらゆるものと関係を結ぶ

それは永遠に続く」

あらゆるものと関係を結ぶ

それは永遠に続く」の一部

宮島さんは特に意識してなくても雑誌やテレビ、さまざまな展覧会などで何度も目にするようなアーティストさん。

色の濃さの違う赤い数字が1→2→3と順番に変わって行き、9になった後は再び1へと戻る作品で、

数字が変わるスピードはそれぞれ異なります。

ゼロがないのは何故だろうなんてことをぼんやり考えながら眺め続けます。

正面で数分、独占状態で見続けました。何か取っ掛かりがあるような気がしないでもないんですが、今の自分にはまだストンとくる感じはないですね。

コレクション展の感想

こちらのコレクション展の方は比較的見慣れた感じの展示で、自分的にはぐっと落ち着いて観ることができました。

坂本展同様、今の自分にはちょっと難しいかなって作品も多かったんですが、

惹かれる作品もたくさんあって楽しむことができました。

最後に展示されていた宮島達男さんなどは、今回の坂本展に登場してもまったく違和感のない現代美術家さんです。

お時間のある方は、さまざまなタイプの作品をのんびりと自分のペースで楽しむことができるコレクション展にもぜひ足を運んでみてください。

コメント