東京上野の国立西洋美術館で開催中の展覧会「モネ 睡蓮のとき」に行ってきました。

モネの作品の中でも特に睡蓮に焦点を当てた展覧会で、国内外の美術館などからたくさんの睡蓮が大集合。

これだけの数の睡蓮が同時に見られる展覧会は本当に貴重。

最終日だったこともあって、それなりの混雑は予想してましたが想像を超えてました。

「モネ 睡蓮のとき」展について

「モネ 睡蓮のとき」

🔸場所 国立西洋美術館 地下企画展示室

🔸期間 2024年10月5日[土]-2025年2月11日[火・祝]

※京セラ美術館(3月7日~6月8日)、豊田市美術館(6月21日~9月15日)に巡回予定。

展示は65点。すべてモネの作品です。

タイトルに“睡蓮”を含む作品が24点あって、うち18点はパリのマルモッタン・モネ美術館から、4点は国内の他の美術館からやってきています。

また、タイトルに“睡蓮”の文字がなくても、花や橋の背景として睡蓮が描かれている作品もいくつかあったりするので、今回展覧会の見どころはタイトル通り睡蓮ってことでいいと思います。

事前にネットでチケットを購入していた場合は入場待ちの列に並び指定の時間に入場することができますが、

チケットを持っていない場合は、チケットを購入するための長い列に並ぶ必要があり、この日の場合だと200分待ちってことでした。

今後巡回する予定の京都や愛知でも同じような状況が予想されますので、事前にチケットを購入しておくことを強くオススメします。

パンフレット

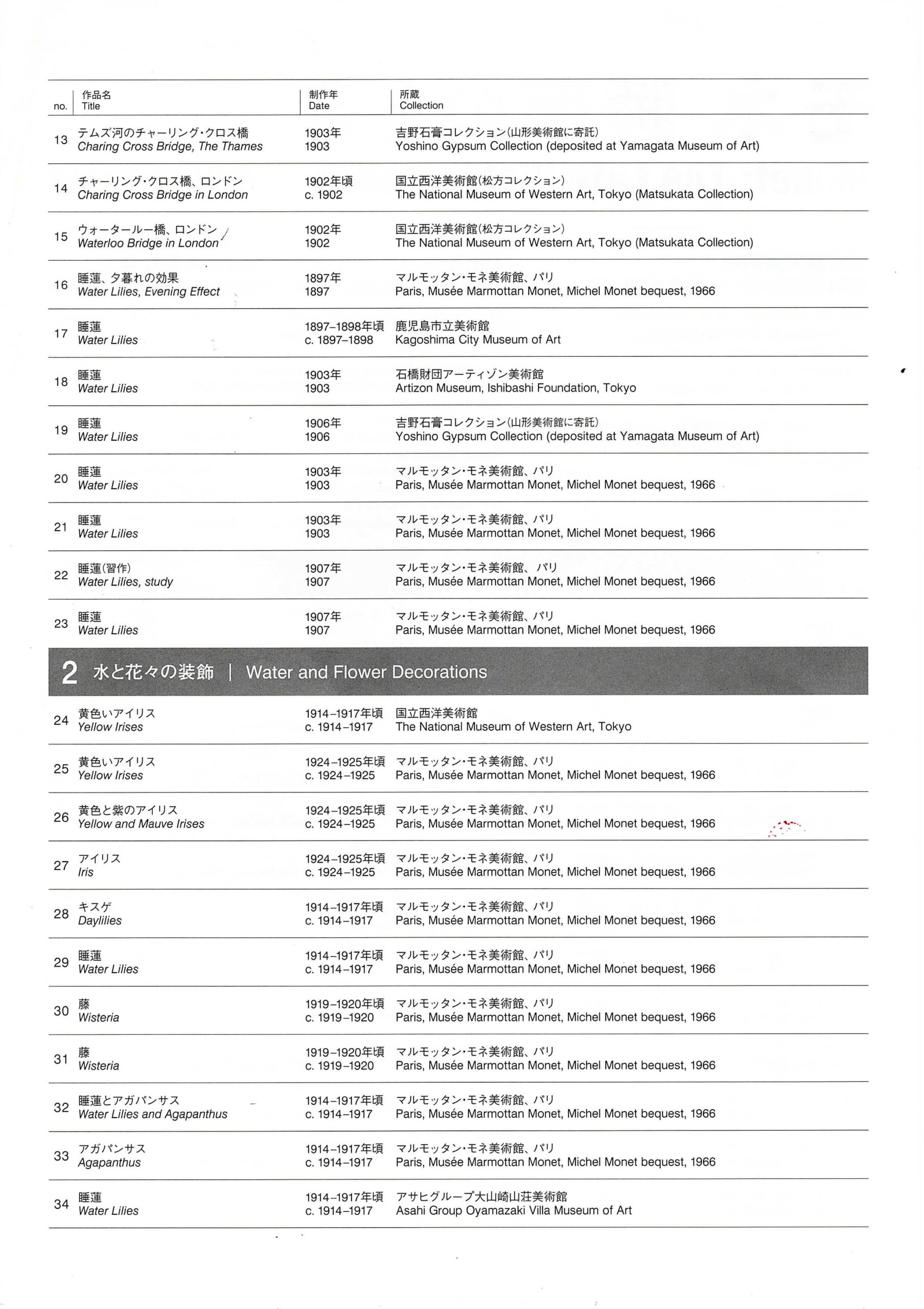

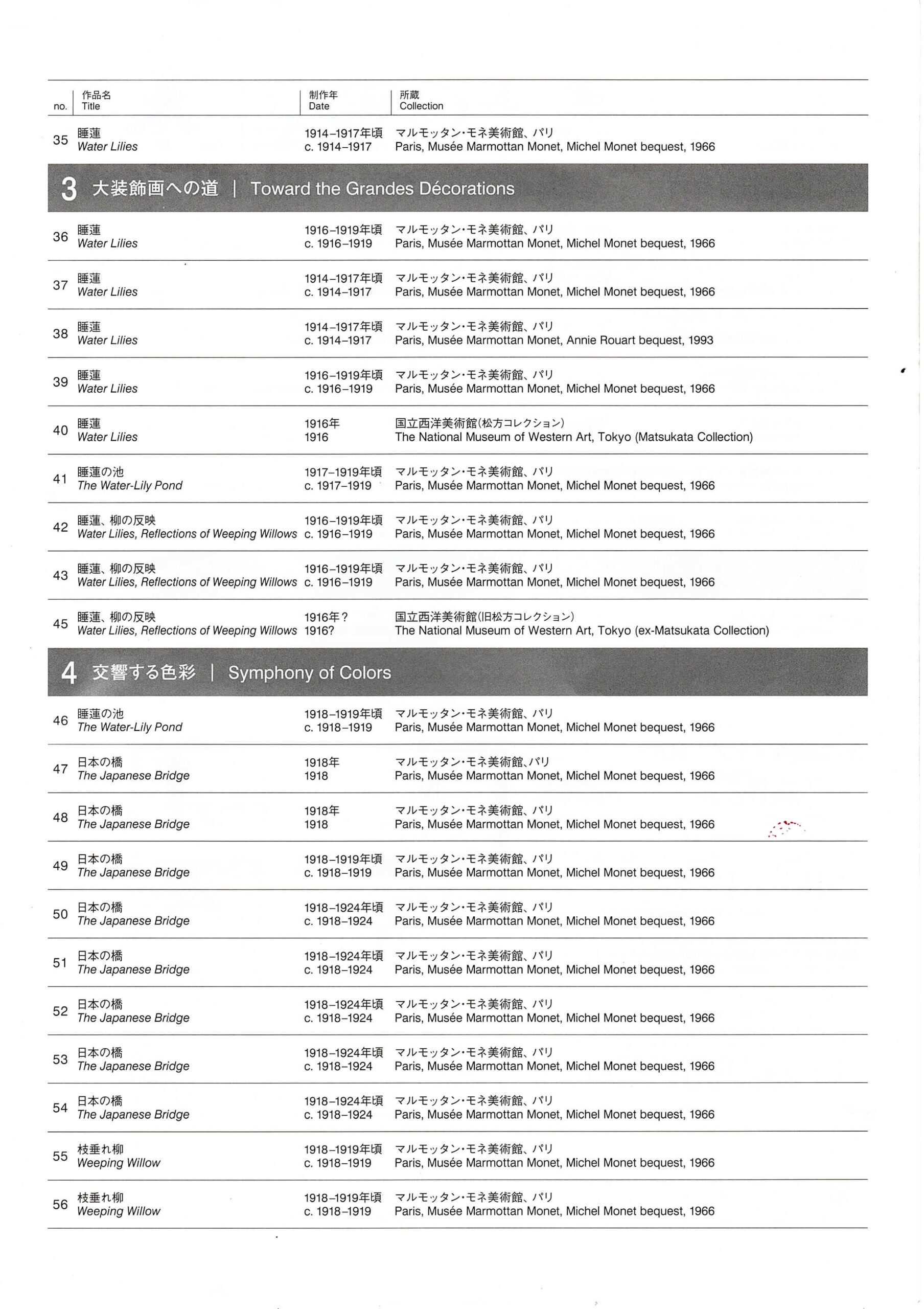

展示作品リスト

※2番と44番の作品は展覧会のカタログには写真入りで掲載されてますが、このリストには載っておらず展示はされなかったみたいです。

展覧会に入場です

会場は大きく5つのブロックに分かれていて、順路に沿って進むことになります。

それにしてもすごい人の数。最前列でゆっくり流れる人の列に入るか、後ろに下がって自由に移動しながら人混み越しに作品を眺めるか判断を迫られます。

あと、今回撮影が可能なのは3つ目のブロック「大装飾画への道」の部屋だけとのこと。

混雑の回避などいろいろと理由はあるんでしょうが入口付近の展覧会名が書かれたボードなども撮影できずちょっとだけ残念です。

I セーヌ河から睡蓮の池へ(22点)

まずは睡蓮以外の作品が14点続きます。

入口に近いこともあって凄まじい混雑ぶり。少しずつしか進まない列に加わることを早々に諦めて後ろへ下がります。隙間からチラ見で作品を確認、西洋美術館所蔵の見慣れた作品などは一気に飛ばして先へと進みます。

作品番号16以降の8点はすべて睡蓮。初見のものが大半で興味津々です。

このブロックで特にいいなと思ったのは16番(パンフレット中面右の左列一番上)。

あと、今まで散々書いてきたアーティゾンの1903年もあってうっとりです。

Ⅱ 水と花々の装飾(12点)

このブロックでは睡蓮の作品が4点あるんですが、自分的にいいなと思ったのは睡蓮ではなく藤の2点。

どちらも100x300cmの大きな作品です。これらの作品は近くで見るよりも数メートル下がったあたりから見るのがちょうどいい感じ。

ここで裏技。0.1未満の視力をフル解放(?)して眺めてみます。

メガネをかけて見た時に感じる、若干ごちゃついてうるさい感じがなくなり、色が溶け合って新たな世界が目の前に出現します。近眼の方はぜひ裸眼で、目の良い方は目を細めるなどして試してみてください。

Ⅲ 大装飾画への道(9点)

楕円形の部屋の壁に沿って、比較的大きめな睡蓮作品が9点展示されています。

この部屋だけ撮影が可能ってこともあって、みなさん一斉に撮影スタートです。

作品的にもこのブロックがこの展覧会のハイライトってことで間違いないと思います。

Ⅳ 交響する色彩(20点)

具象から抽象へと向かうかのようなモネ晩年の作品群です。

細部の描写を省略し単純化することで逆に見えてくるものを探っているってことでしょうか。

今までの作品ではあまり使われることがなかった、黄色や赤がグッと存在感を増して迫ってきます。

エピローグ さかさまの世界(2点)

しだれ柳が描かれた睡蓮作品が2点、この展覧会の締め的な感じで展示されています。

そんなにいいとも思えないこの2点がなぜ選ばれたのか今でもしっくりとはきてませんが、

この絵はオランジュリーの「柳のある朝」という作品に関連する習作とのこと。

悲しみの象徴としてのしだれ柳。第一次世界大戦の真っただ中を生きたモネの思いを感じてということだと思いますが、この辺りは自分自身時期をみて要勉強ですね。

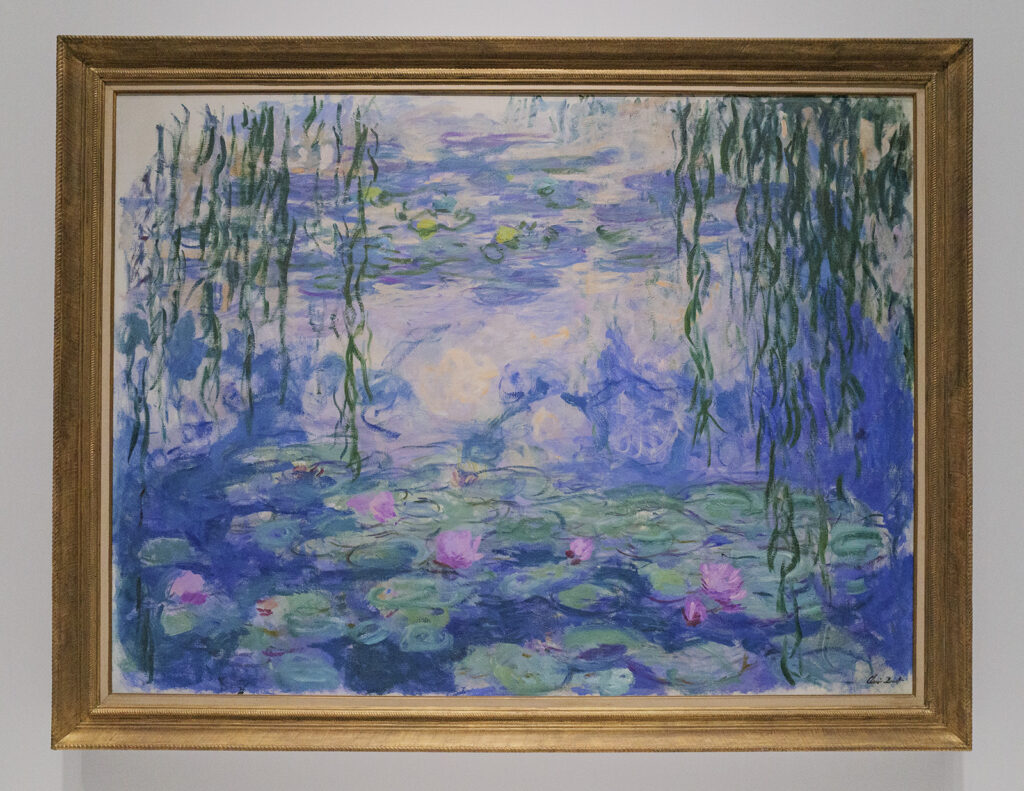

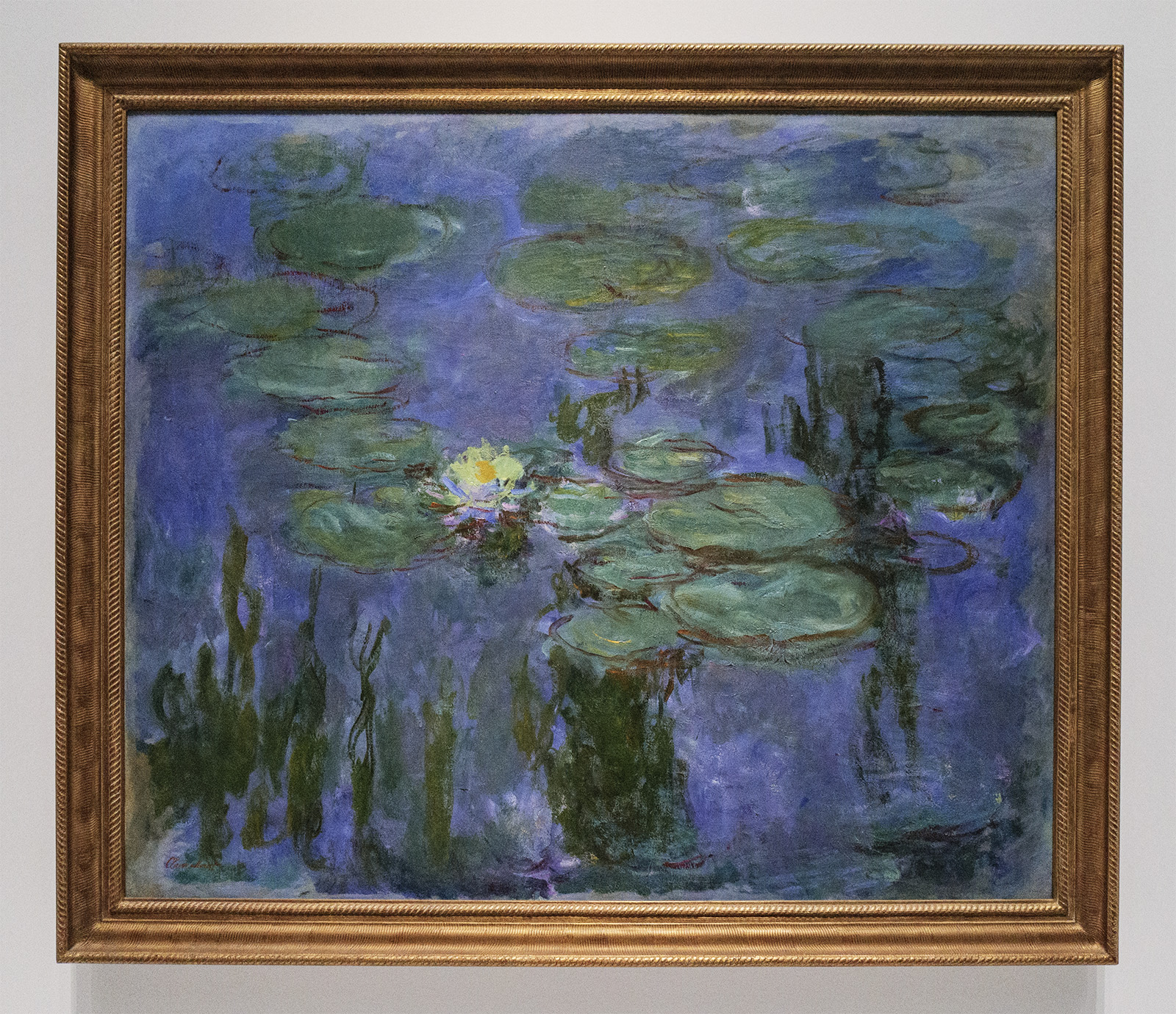

Ⅲ(大装飾画への道)の部屋で撮影した写真です

制作年順に並べてみました。

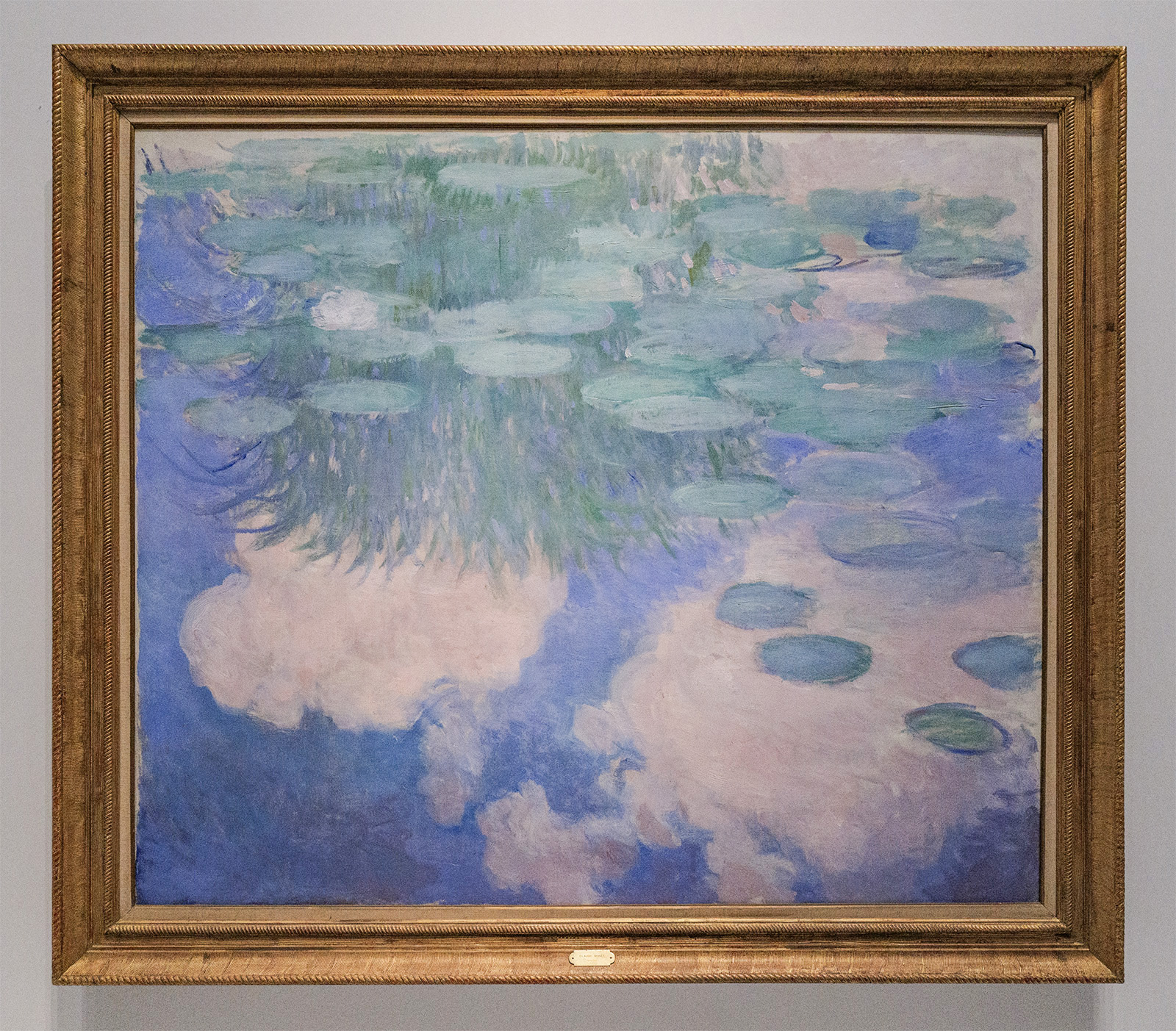

パステル調の非常に明るい色で描かれた作品。

睡蓮以上に雲に目がいってしまうような、あまり見たことがないタイプの睡蓮です。

国内にあるモネの睡蓮ってことで言えば、多分一番メジャーなのがこの国立西洋美術館所蔵の睡蓮。

色使いなど自分の趣味からは多少はずれますが、安定感とインパクトのある作品です。

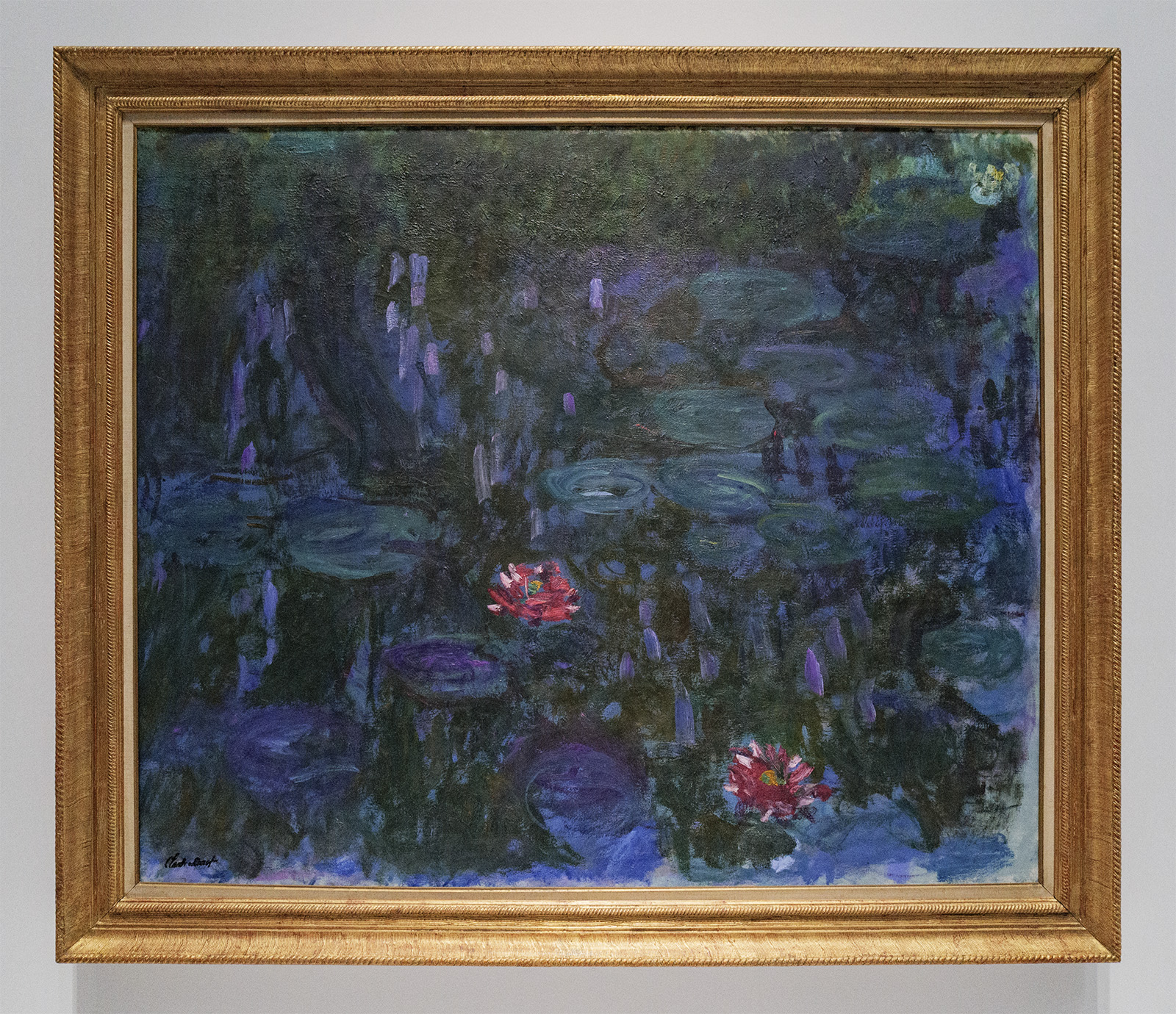

かなり抽象の方へ進んだ感じの作品ですが、色使いや全体の雰囲気などいい感じです。

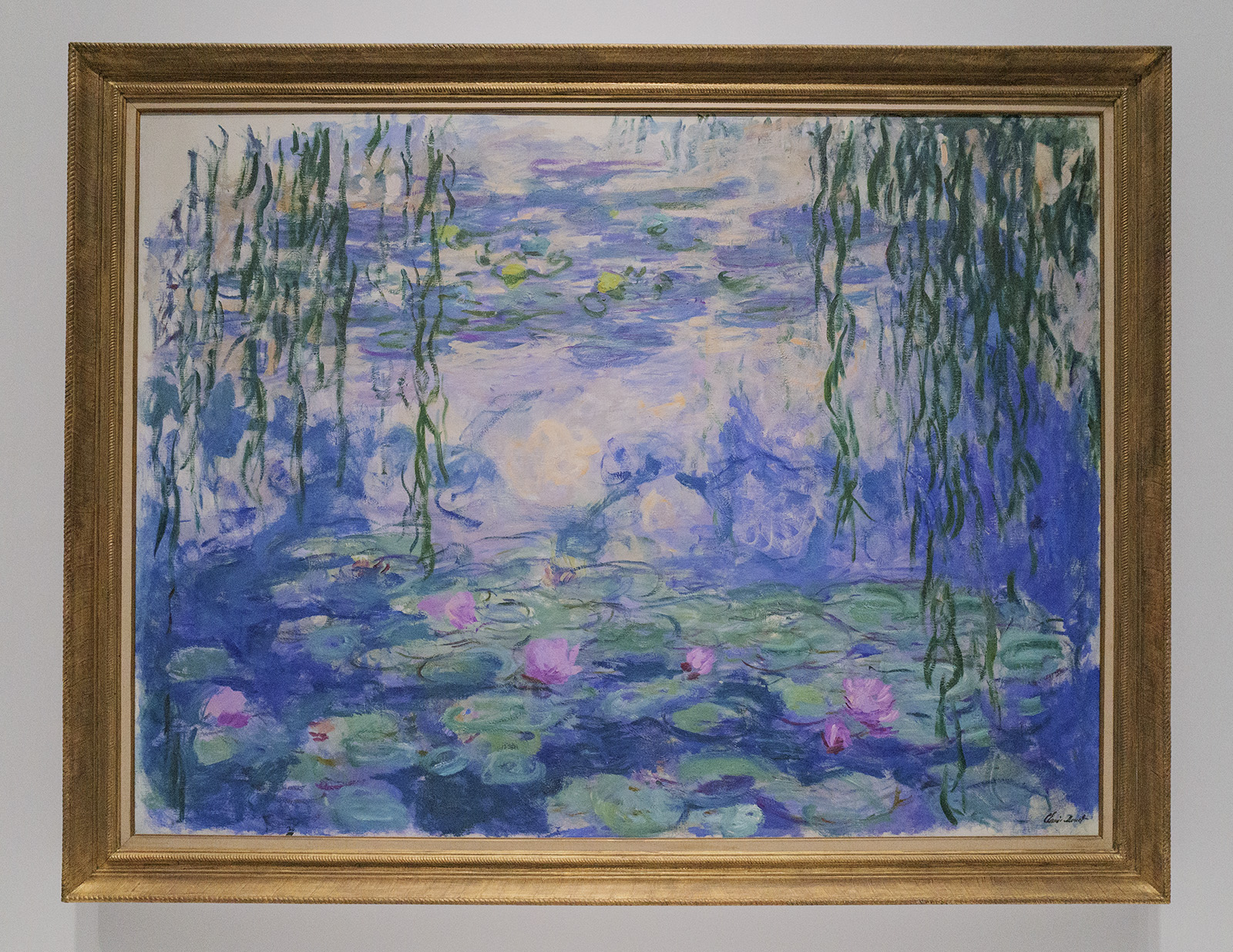

今回の展覧会のパンフレットに使われている作品です。

しだれ柳と水面に映り込んだ白い雲が描かれた、パステル調の明るく華やかな作品で、

自分的にも今展覧会のNO.1はこの絵でいいと思います。

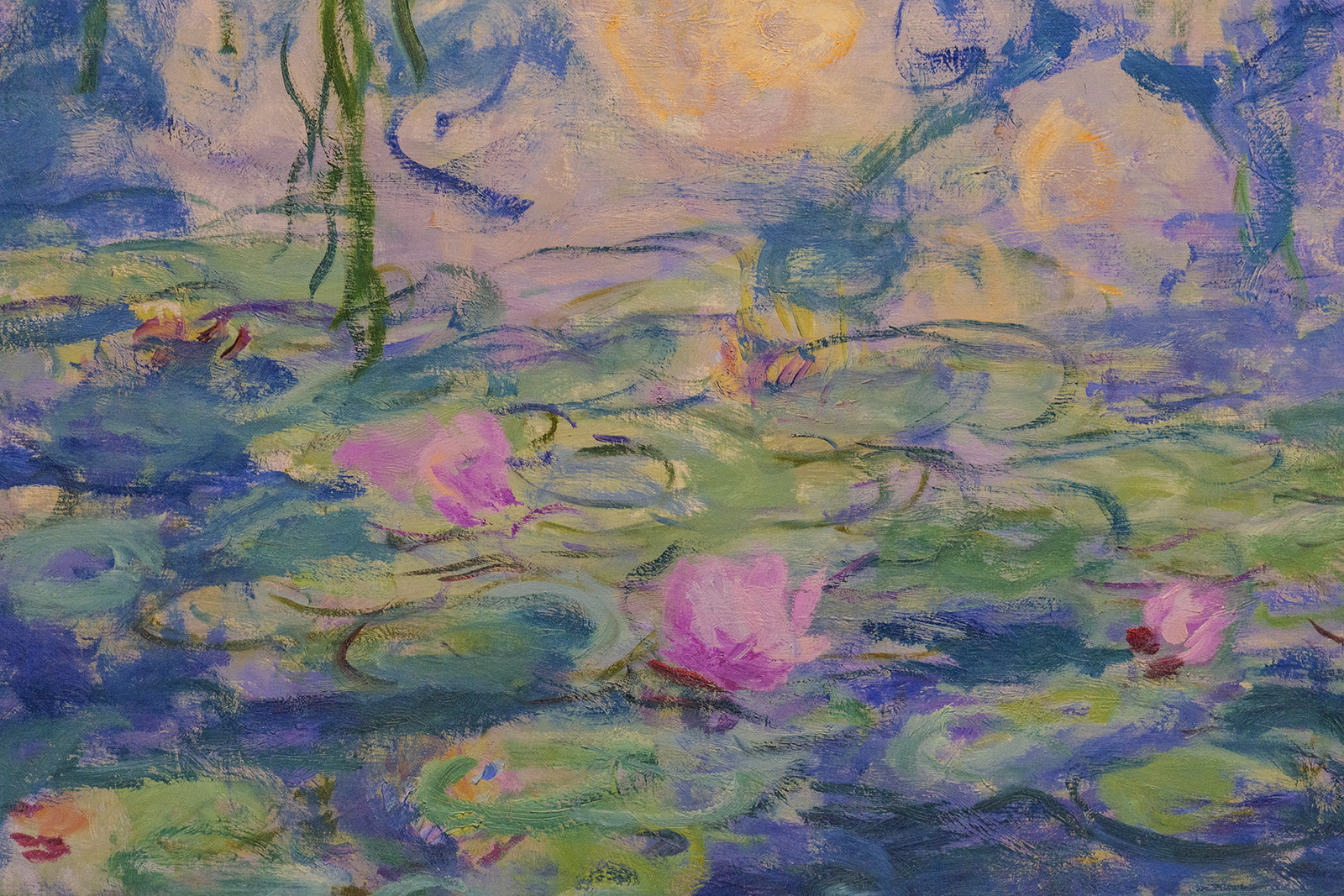

上の絵の中央左下あたりを若干彩度上げ気味で拡大してみました。引きで見た時にはわからない、細かな色遣いがはっきりと確認できて面白いですね。

まとめ

印象派大好き、モネ大好きの我々ですから、すごい人出になるのは当然予想していましたが、

「モネ 睡蓮のとき」展の東京での入場者数の合計は最終で80万7566人。

国立西洋美術館の企画展としては歴代4位の記録だそうです。総入場者数を開館の日数で割ると1日あたりの入場者は約7500人。土日や最終日などはおそらく10000人超えだったと思いますので、入口や売店では大行列、会場は常に大混雑っていうのも当然のことです。

モネが生涯で描いた作品は2000点以上とされていて、そのうちの約250点が睡蓮関連の作品。

今回の展覧会では24点の睡蓮が展示されていたので、モネの睡蓮のうちの10分の1程度が集合したことになります。

これだけの数の睡蓮が今後集まることがあるのかどうか・・・

とにかく貴重な機会です。東京展はすでに終わってしまいましたが、京都や愛知での展覧会はこれからですので、少しでも興味のある方はぜひ出かけてみてください。

それにしてもなぜ日本人はこんなにモネが好きなんでしょう。

モネ自身が日本好きだったということもあって、自然の見方など我々日本人と共通の部分が多いってことなんでしょうか。

モネの作品は印象派以前のヨーロッパ絵画などとは異なり、絵そのものを感覚的に楽しめる作品が大半です。難しいことは考えず絵そのものの美しさを楽しむということでいいと思います。

楽しみ方としては、会場などで販売されている展覧会図録の購入をおすすめします。展覧会鑑賞後に購入する方がほとんどだとは思いますが、思い切って事前にネットで購入してみてはいかがですか。製本や発色などよくできた図録だとは思いますが、作品の大きさや細かい色遣いなど当然ながら実際の絵の再現は不可能です。図録と実物の作品(もしくは作品を見た際の記憶)の間を行ったり来たりすることで作品の素晴らしさが際立ってくるはずです。

展覧会では絵に近づいたり離れたり、2周したりと存分に楽しみ尽くしましょう。

コメント