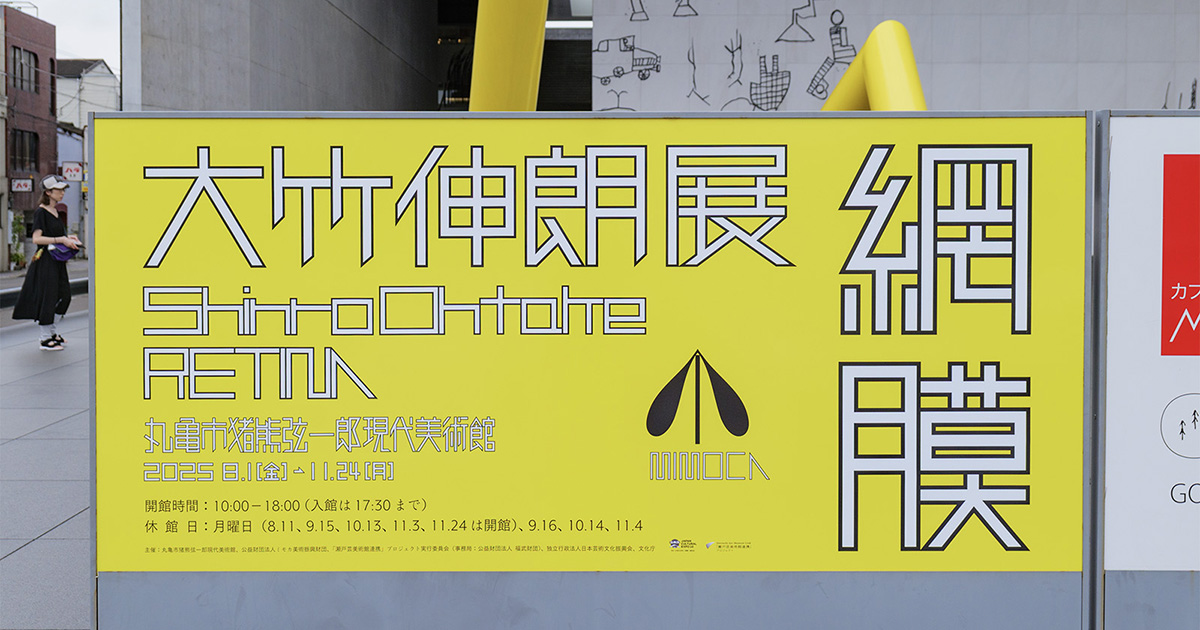

丸亀の駅前にある「丸亀市猪熊弦一郎現代美術館」で見た『大竹伸朗展 網膜』の紹介です。

大竹さんは宇和島市在住の現役のアーティストで日本を代表する現代美術家の一人。

当日会場内で撮影した作品や、

特徴のある美術館の建物の写真などを使って展覧会の様子の一部をお伝えしたいと思います。

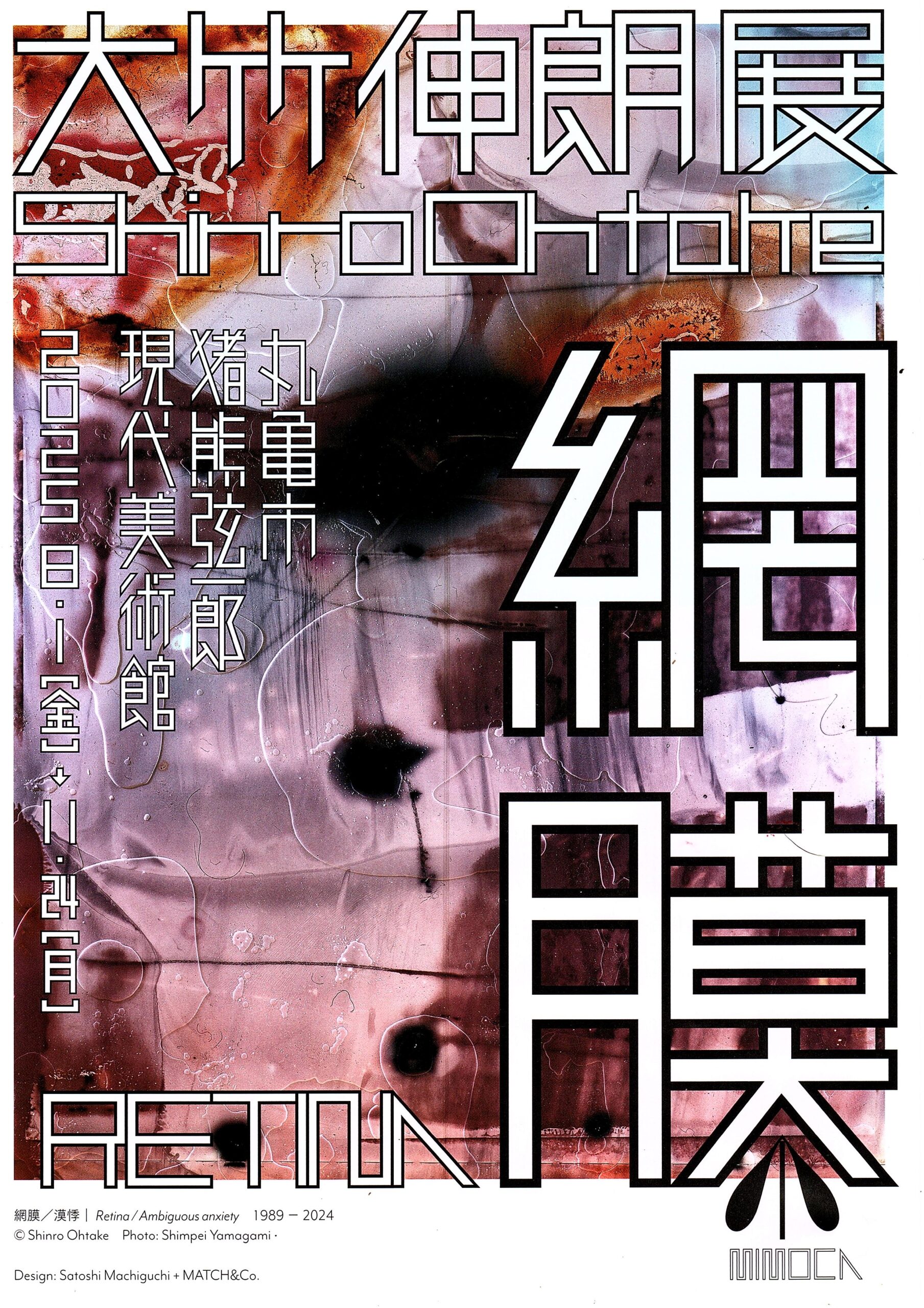

「大竹伸朗展 網膜」

🔸場所:「丸亀市猪熊弦一郎現代美術館」(香川県丸亀市浜町80-1)

🔸期間:2025年8月1日〜11月24日

🔸電話:0877-24-7755

🔸休館日:月曜日(祝日の場合は開館)、9月16日、10月14日、11月4日

「丸亀市猪熊弦一郎現代美術館」

丸亀駅前の地下駐車場(美術館利用者は2時間無料)に車を停めて地上に出ると美術館は目の前です。

今回の目的はもちろん大竹伸朗さんの展覧会ですが、美術館の建物自体も立派なアート作品なので少しだけ触れておきたいと思います。

丸亀駅南口前のロータリーに立って美術館を正面から撮影です。

建築家「谷口吉生(たにぐちよしお)」による1991年の作品で、広く張り出した軒(?)がインパクト抜群。街に向かって開かれた構造になっています。

絶妙に配置された壁画やカラフルな立体アートなど、シンプルなんだけどとても魅力的な建築です。

「谷口吉生(1937-2024)」は日本を代表する建築家の一人で、主な作品としては当美術館の他に「ニューヨーク近代美術館新館」や東京国立博物館の「法隆寺宝物館」、「広島市環境局中工場」(映画「ドライブ・マイ・カー」のロケ地にもなったゴミの焼却施設)などがあり、最近だと「GINZA SIX」なども有名です。

ここは外なのか建物内部なのか考えてしまうような空間ですが、

街から建物内部に向けて滑らかに続いていくこの大きな階段のビジュアルが大好きです。

“MIMOCA(ミモカ)”という略称ですがなんとなく昔から気に入っています。

略の仕方も無理がなく、文字数もこれ以上長くなるとキツい6文字でギリ許容範囲内。

“ミモカ”って言葉も若干言いにくいですが響きが美しい気がして好きですね。

美術館(博物館)の略称でメジャーどころだと、

東京国立博物館→トーハク、東京国立近代美術館→近美(きんび)もしくはMOMAT(モマットorモーマット)、ニューヨーク近代美術館→MoMA(モマ)などがあります。

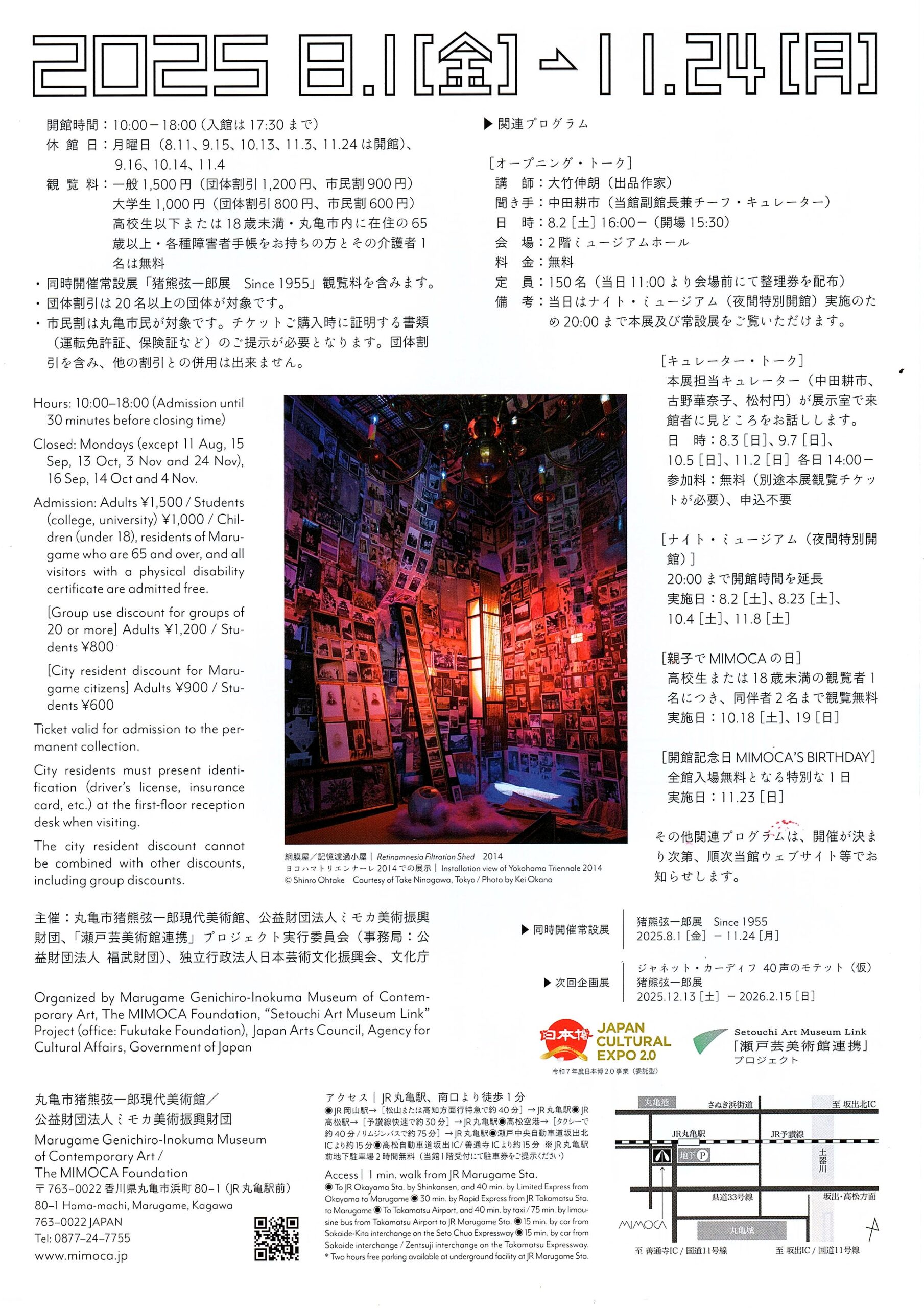

『大竹伸朗展 網膜』パンフレット

『大竹伸朗展 網膜』に入場です

このエレベータホールもいい感じです。

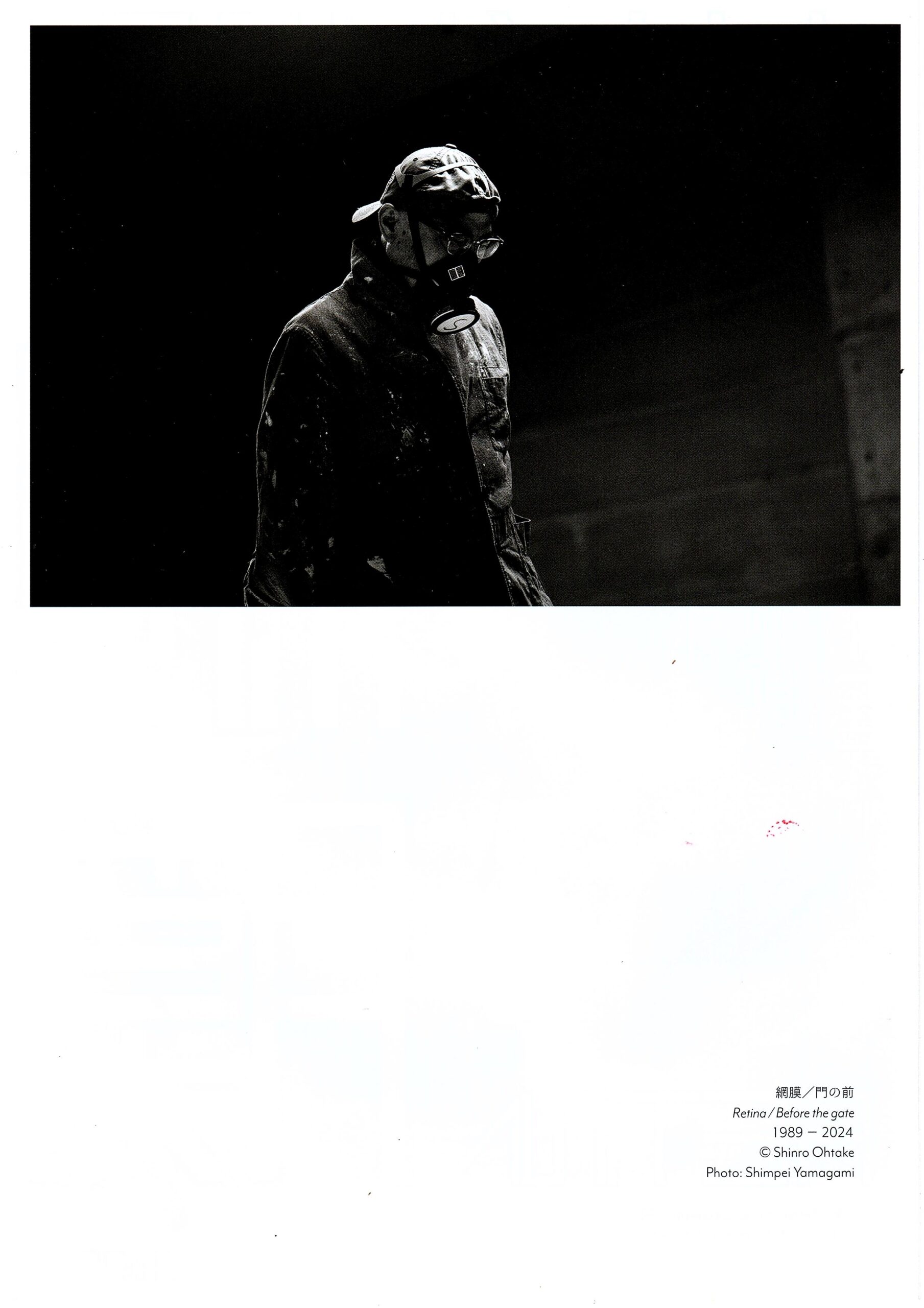

かなり個性的な英文字ですが、上がShinroOhtake(大竹伸朗)で下がRETINA(網膜)です。

3階の展示室Cからのスタート。入口から入ってすぐのところで撮影です。

立体作品が2つと大型の平面作品が展示されています。

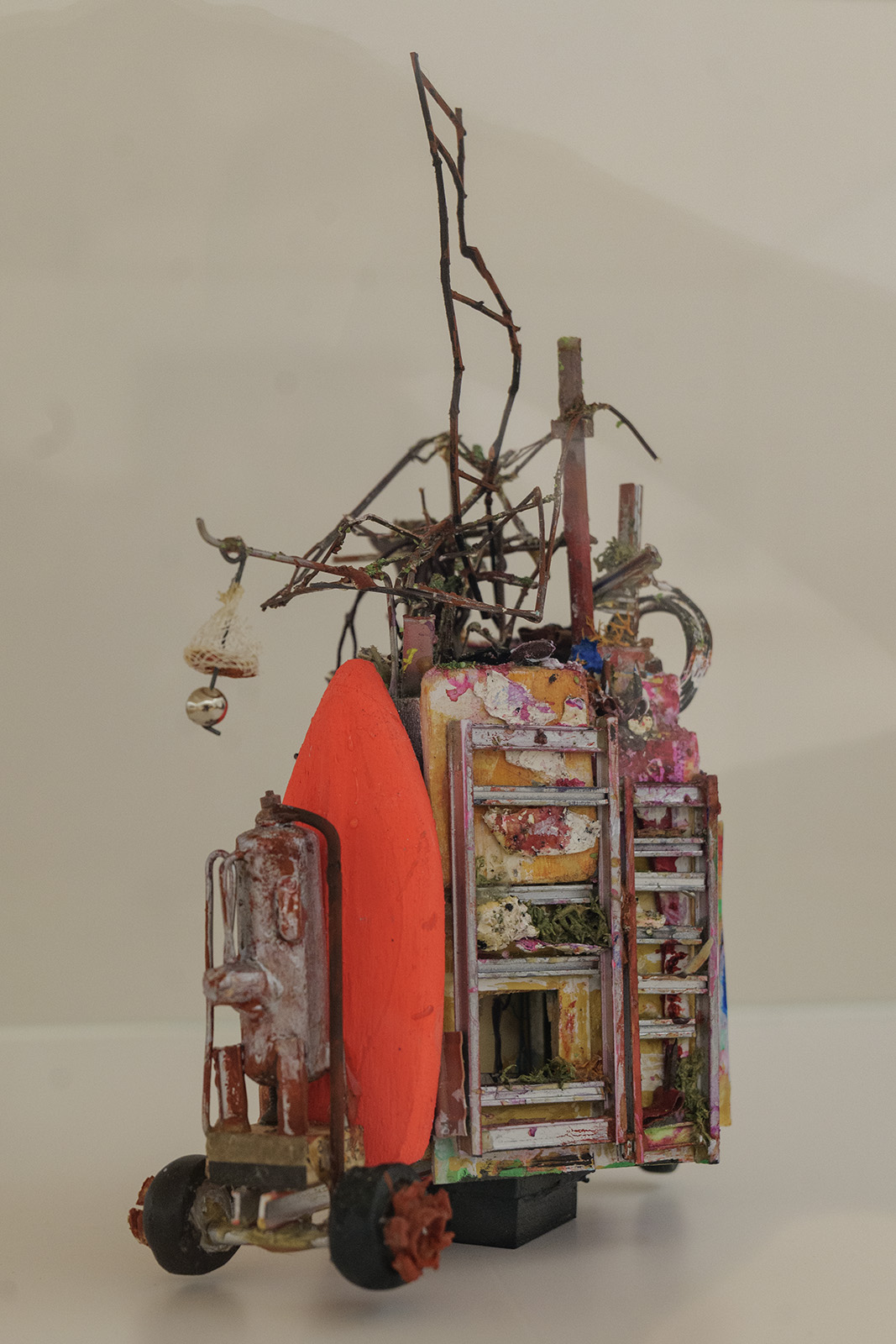

上の写真7点はすべて3階入口から入ってすぐのところにある立体作品の一部です。

細部にばかり目がいってしまって、全体像を押さえるのを忘れてしまいました(4つ上の写真の一番左に小さく写っています)。

ツボなんですよね、こういう作品が。雑然とした廃墟のような風景の中に潜む美を自分なりに見つけ出す作業が好きなんです。余裕で1時間くらいは楽しめますね。

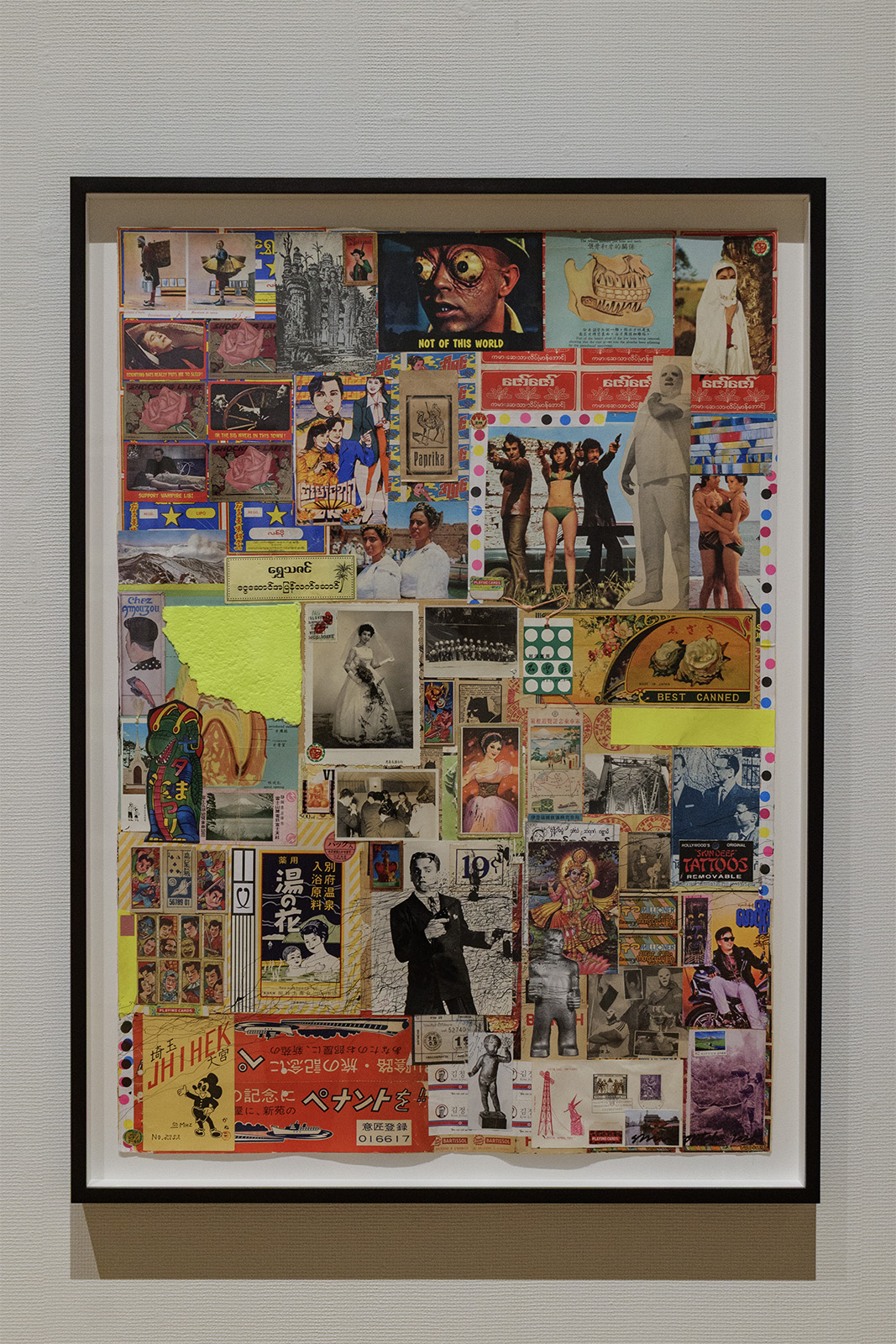

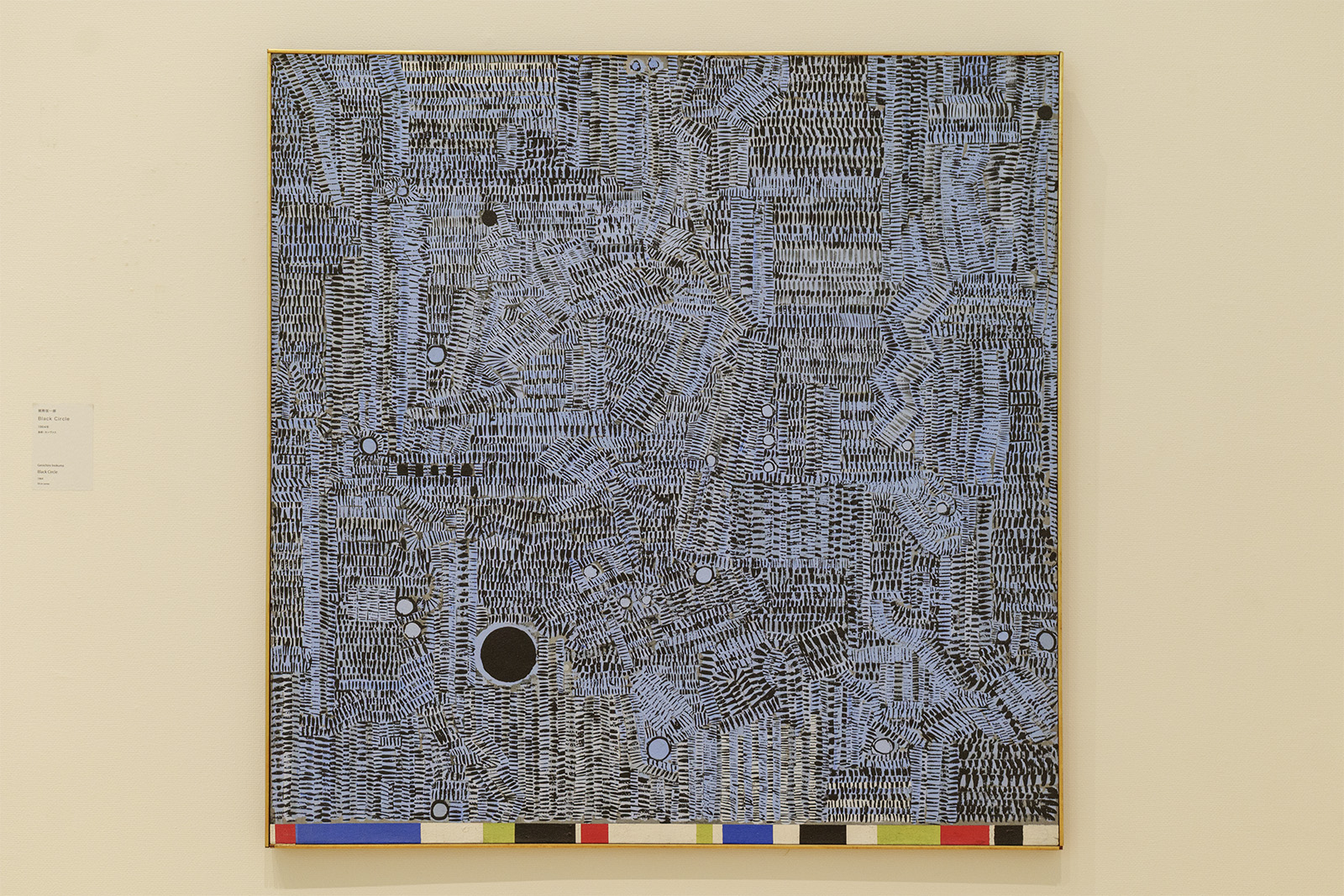

多分ですが、この展覧会のメイン的な作品です。

さまざまなガラクタ?宝物?を組み合わせ重ね合わせた巨大な立体作品です。

2023年に近美の展覧会で見た「モンシェリー:スクラップ小屋としての自画像」と類似の作品だと思われます。

作品名はギュッと詰め込んだ無数の記憶を濾過するための装置という解釈でいいんでしょうか。

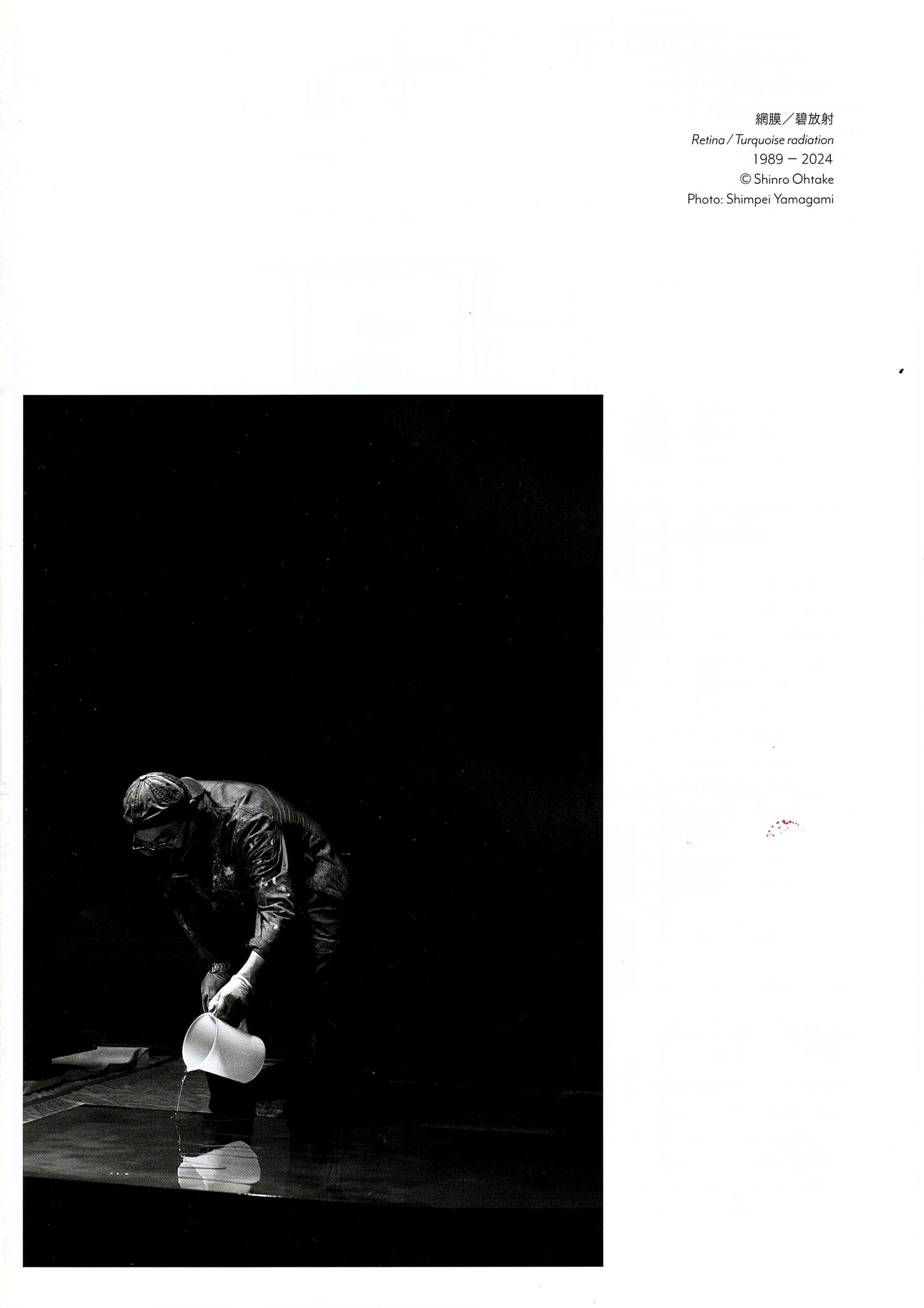

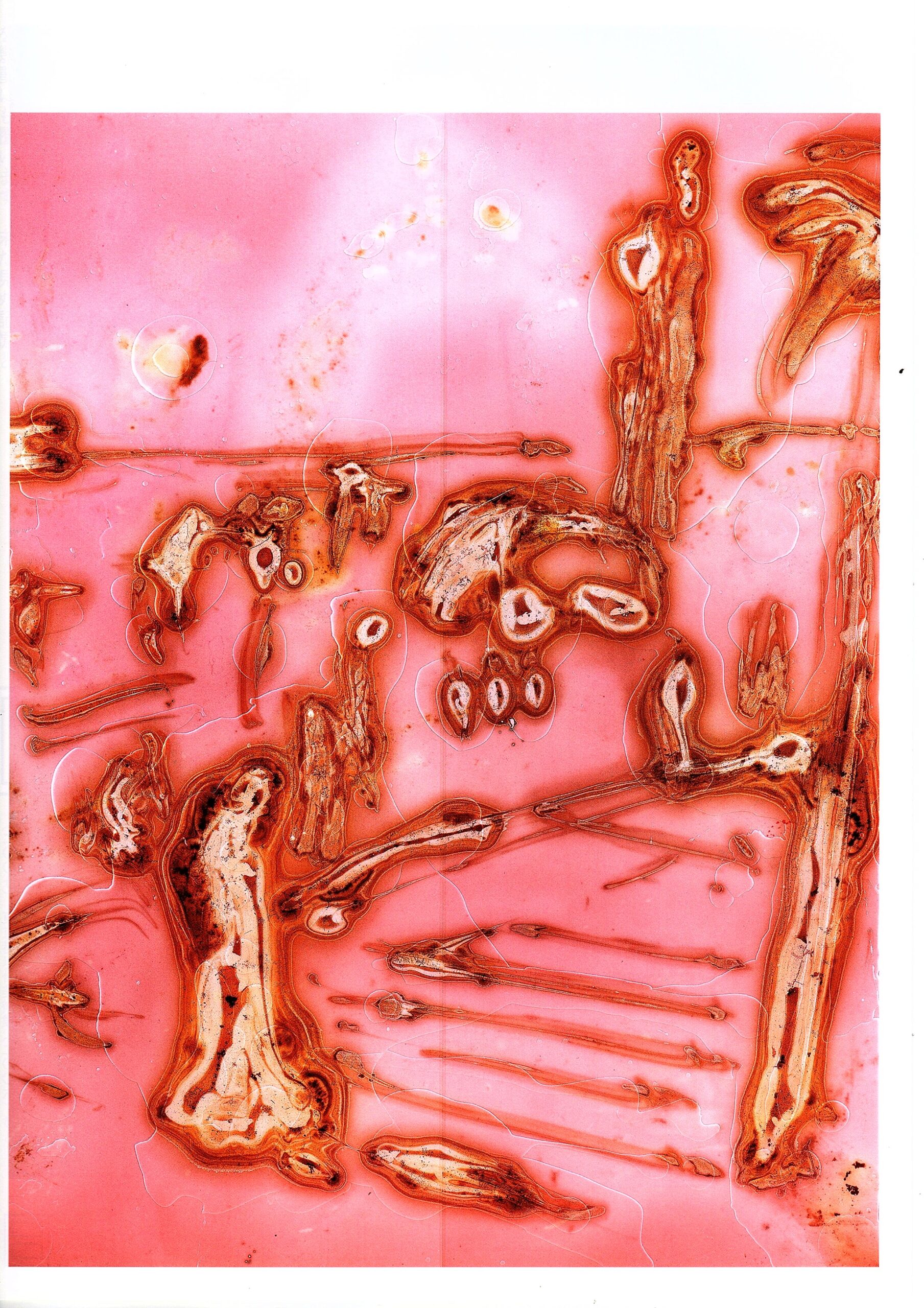

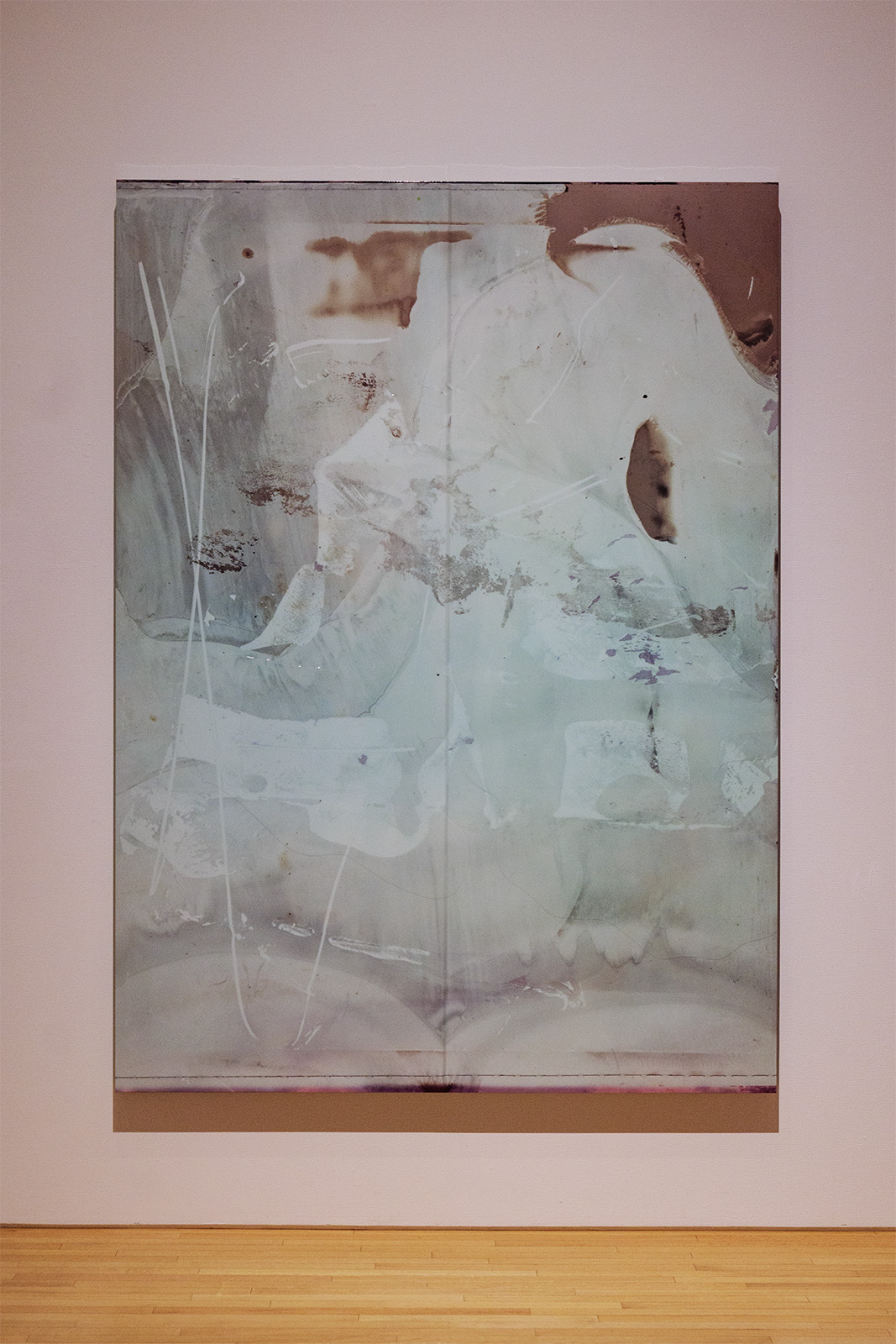

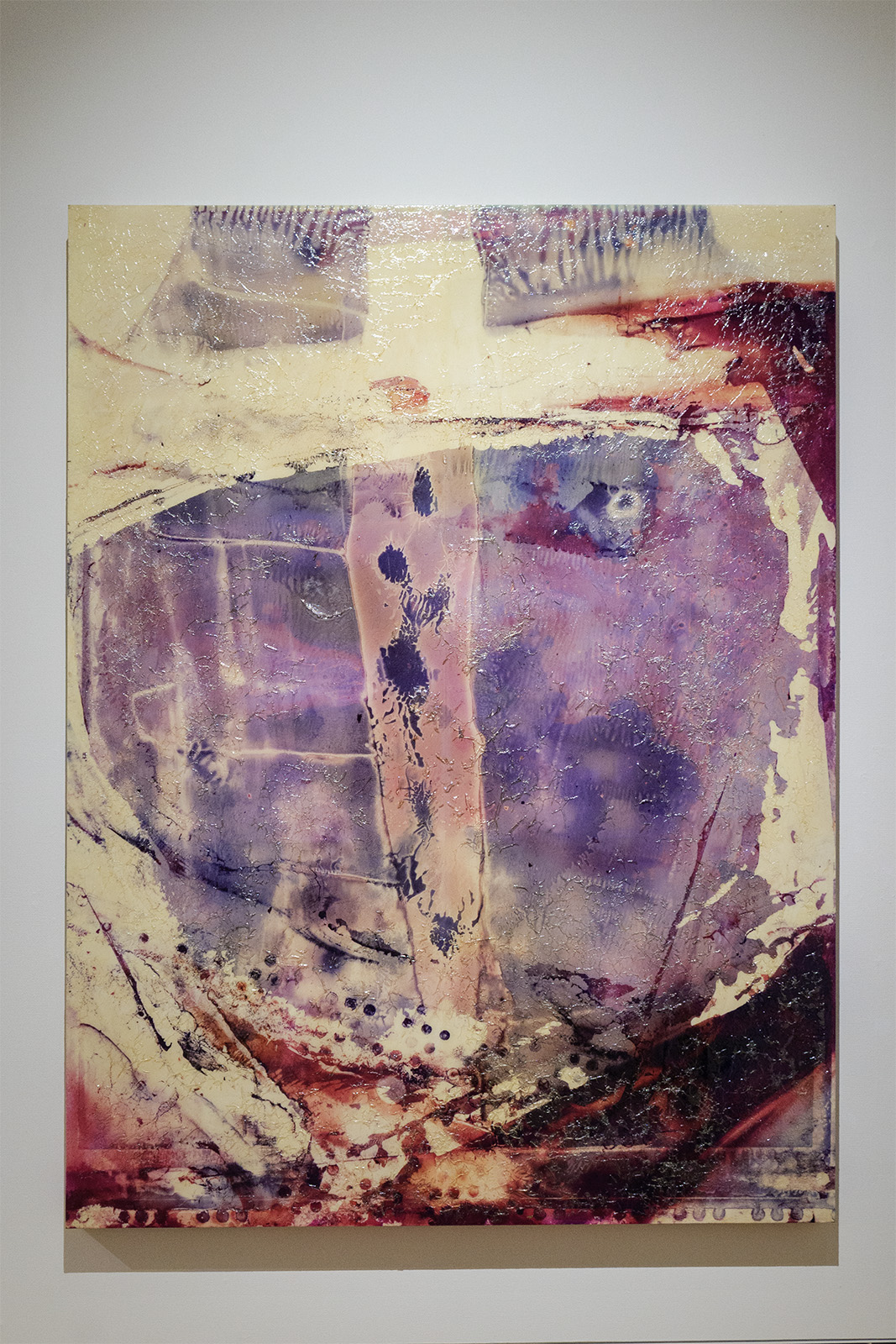

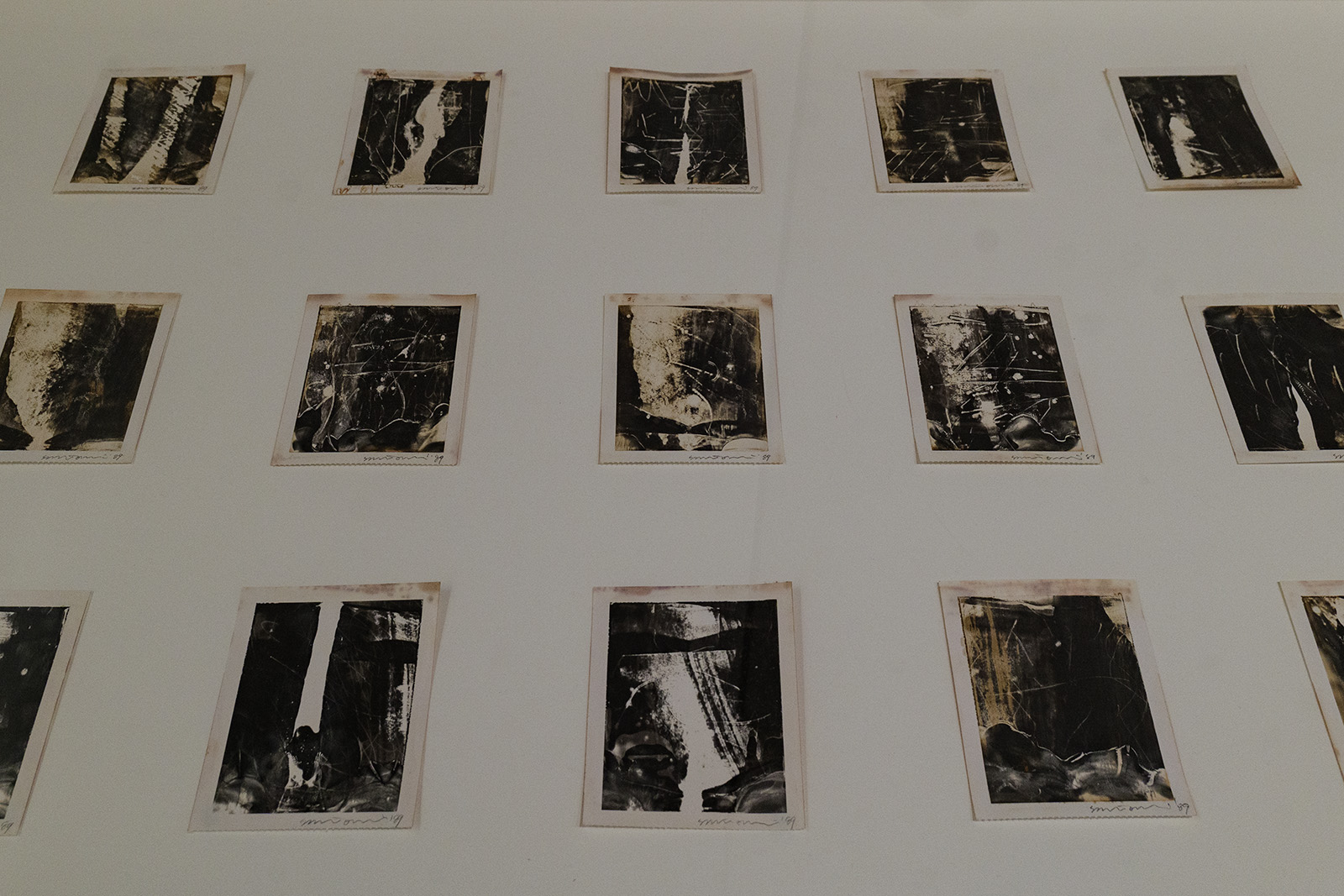

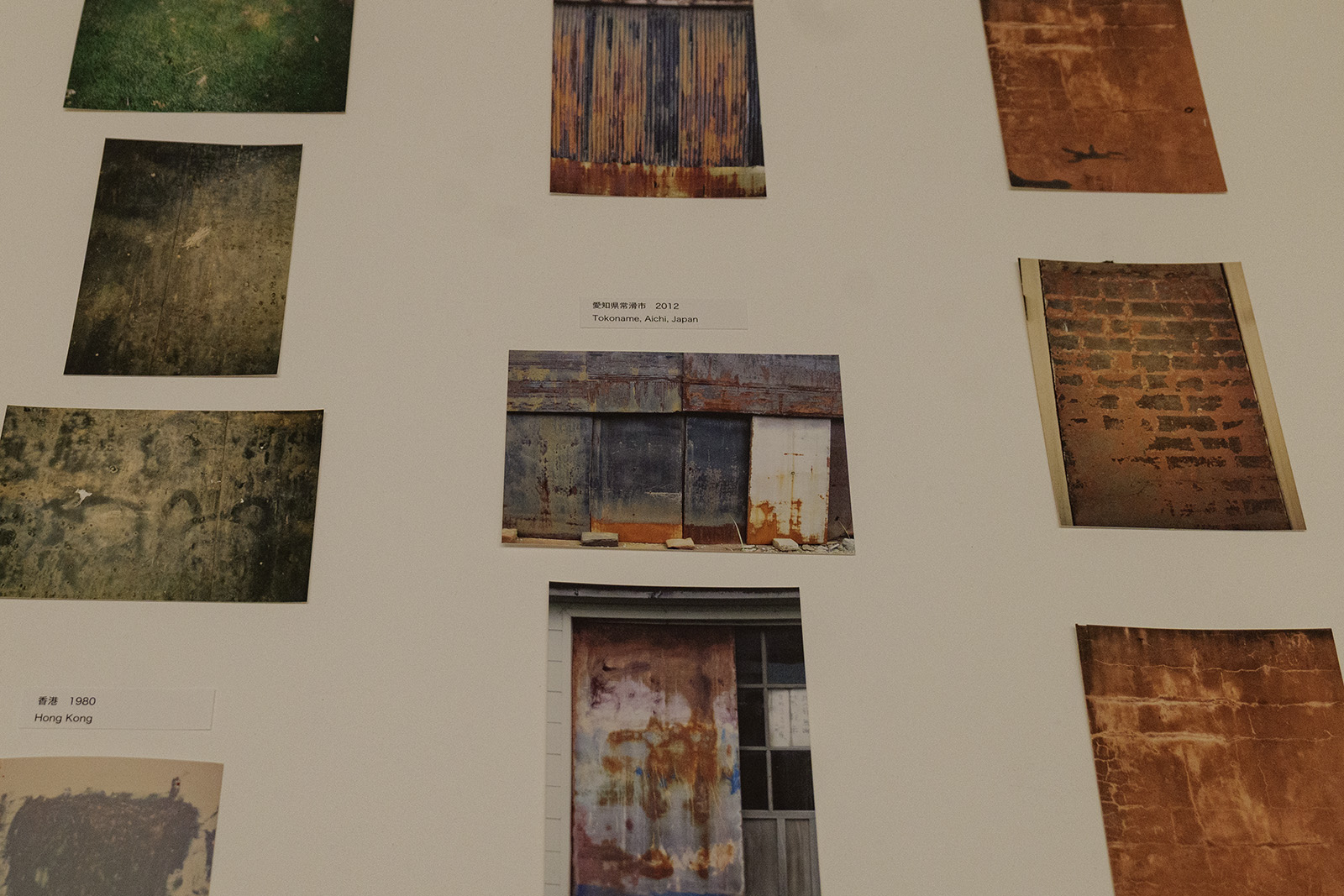

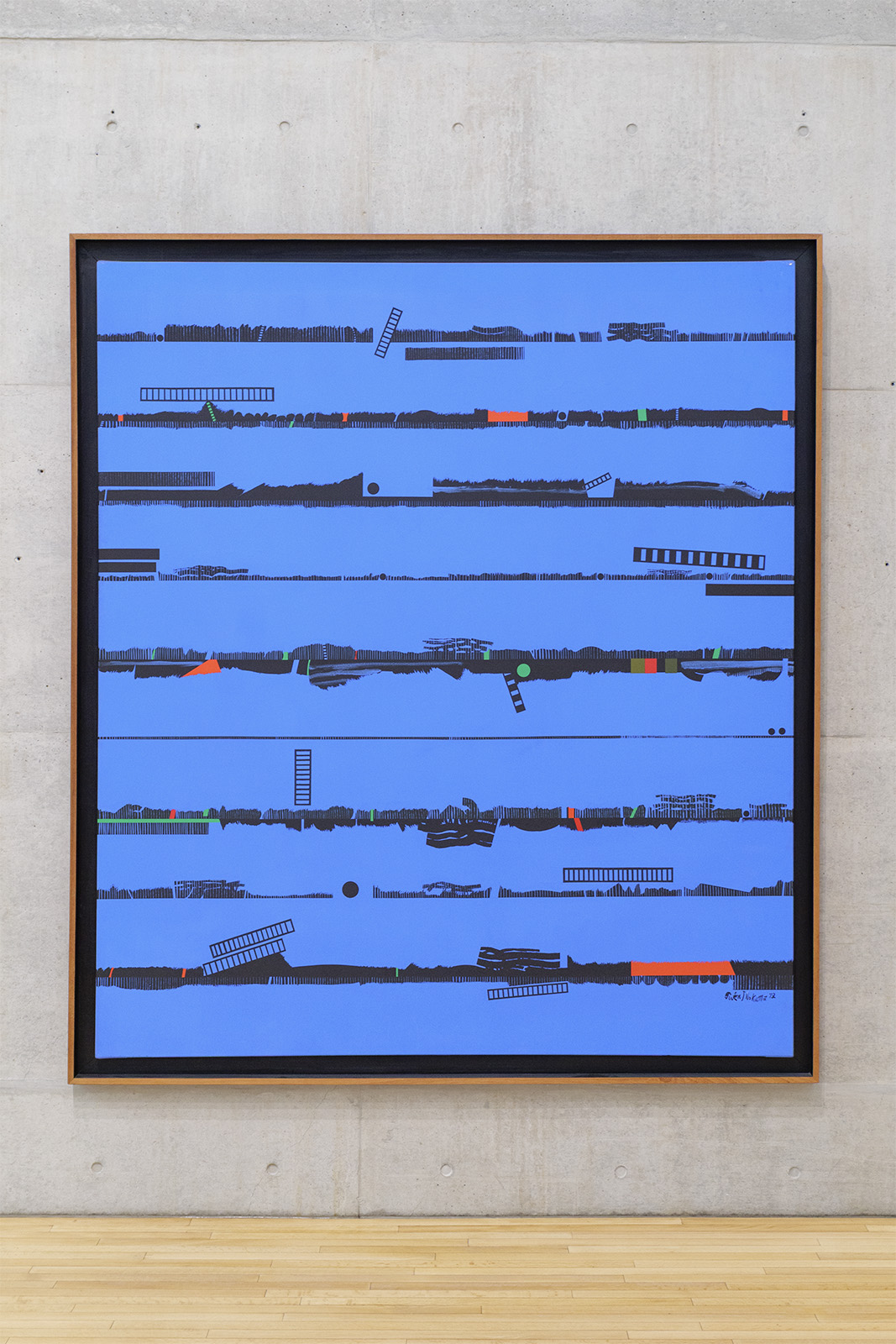

網膜シリーズの平面作品は廃棄され時間が経過したポラロイドフィルムを拡大し加工することで制作された作品のようですが、

いずれにせよ偶然に生まれた素材を利用しての作品みたいです。

元々あったもの(廃棄されたポラロイド)を使って作品化したもので、長い時間を経て変質した感光剤は経過した時間を感じさせます。

仕上がった作品は現代アートの抽象作品と同じに見えますがどう捉えればいいんでしょう。

面白い素材を見つけ平面作品にまとめ上げる作業は画家というよりも写真家的な側面の強い仕事かもしれません。

色合いや構図などなんとなくいいなと思った作品です。

夏の宇和島の風景。絵には薬師谷の文字が見えます。他の作品とは異質な爽やかな作風の作品。

3階にあった巨大立体作品のミニチュア版。ガラスケースの中に入っています。

『大竹伸朗展 網膜』の感想

2022年の東京国立近代美術館での展示では、圧倒的な情報量に押しつぶされそうになりながら迷路の中を彷徨ったような印象が残ったんですが、

今回はかなりスッキリとした構成の展覧会で、頭の中もある程度整理された状態でゆったりと観ることができました。

客層としては若い人や親子連れなどが多かった印象です。

猪熊弦一郎展 Since 1955

2階で開催中の猪熊弦一郎展にも行ってきました。

1955という数字は猪熊がニューヨークで活動を始めた年であり、偶然ですが大竹伸朗の生まれた年でもあるとのこと。

この展覧会は1955年を起点とした猪熊の表現の変化について注目したものなんだそうです。

「猪熊弦一郎展 Since 1955」

🔸会場:「丸亀市猪熊弦一郎現代美術館」(2階展示室B)

🔸期間:2025年8月1日〜11月24日

3階から会場を見下ろすとこんな感じです。

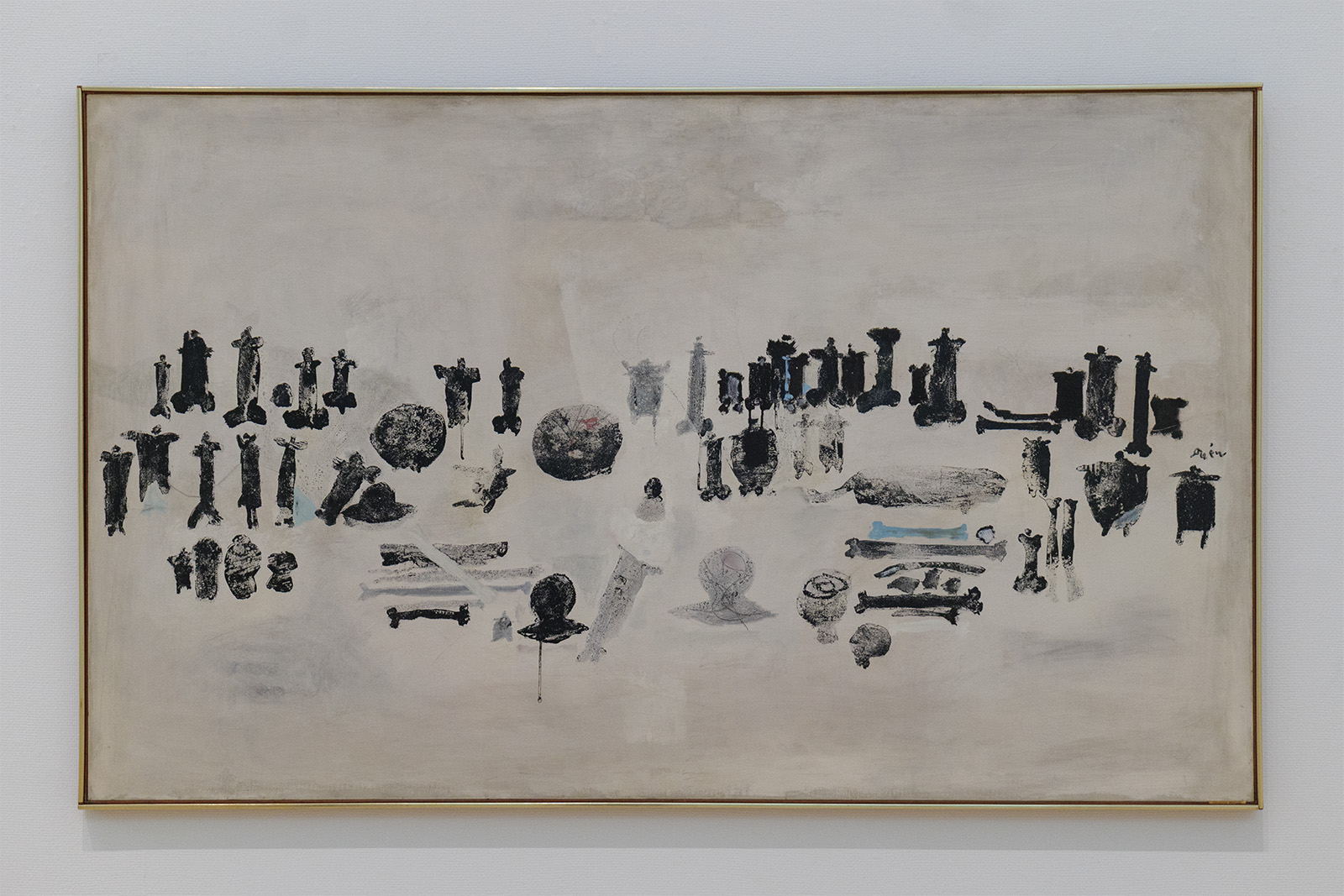

猪熊弦一郎(1902-1993)は高松生まれで丸亀育ちの洋画家。

「東京美術学校(現東京藝術大学)」では藤島武二に師事、フランスに渡った後はマティスの指導を受けたとのこと。従軍画家も経験。後に活動の拠点となったニューヨークではさまざまなアーティストと交流する中で画風が一気に抽象の世界に変わっていったんだそうです。

今回の展覧会はニューヨークに活動の拠点を移した1995年以降のもので構成されています。

ニューヨークに移る5年前、1950年に誕生した三越の包装紙「華ひらく」は猪熊のデザインによるもの。なお、そのデザイン画を猪熊のところに取りにきた三越の社員がやなせたかしというエピソードもあるみたいです。

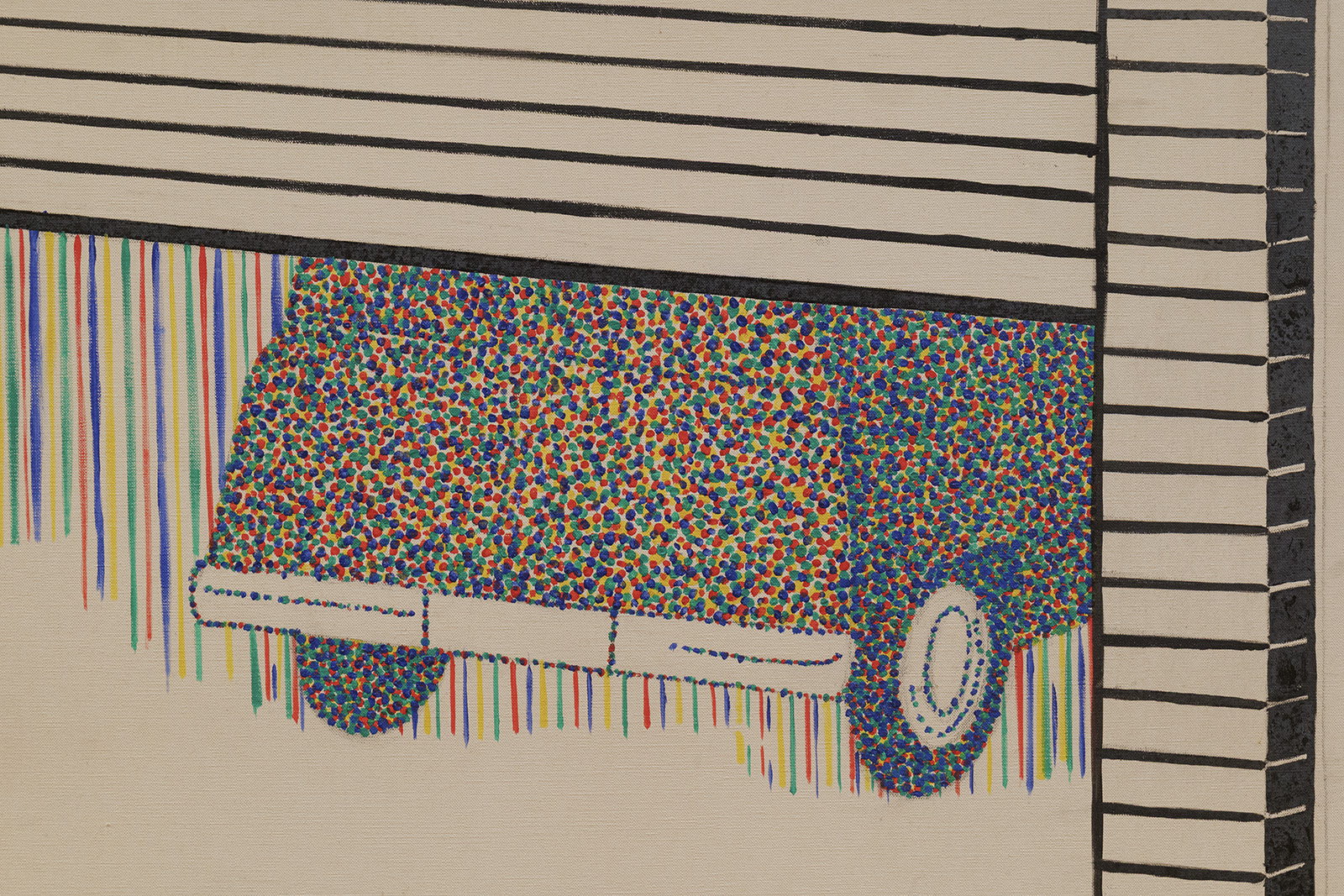

展示ではカラフルなラインが下側にありましたが、美術館の公式ホームページでは左側にきています。

この作品に上下とか左右はあるんでしょうか。

まとめ

2つの展覧会とも広いスペースにゆったりと作品が展示されている感じで、

のんびりと作品を鑑賞することができました。1時間もあれば十分に見て回れるくらいの感じです。

この美術館は交通的にも非常に便利なところにありますし、

小さ過ぎず大き過ぎずの程良い規模感で、作品数が少な過ぎて物足りなかったり、広すぎてどっと疲れたりというようなこともなくちょうどいい感じ。

そして、忘れてはいけないのが建築の素晴らしさ。

建築に興味がある人などはこの特徴的な建物を見て回ったり、建築家について調べてみたりするとさらに楽しめると思います。

2022年から2023年にかけて東京国立近代美術館で開催された大竹さんの回顧展については、

2023年2月「東京国立近代美術館」で大竹伸朗の大規模回顧展を見てきました

をクリックしてください。

コメント