東京旅行の最終日、

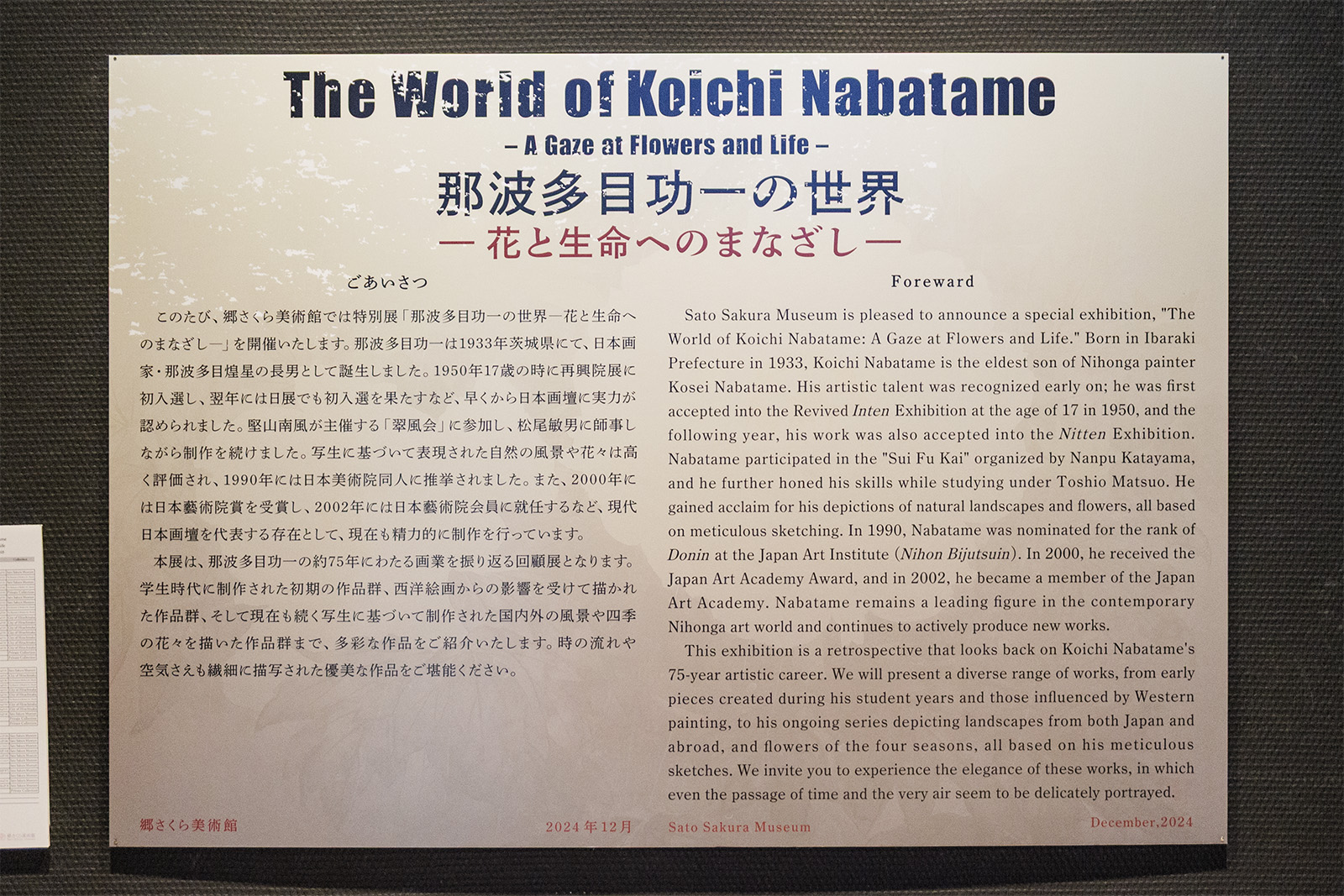

中目黒にある「郷さくら美術館」で「那波多目 功一の世界」展を見てきました。

那波多目さんは風景や花の絵を得意とされている現役の日本画家。

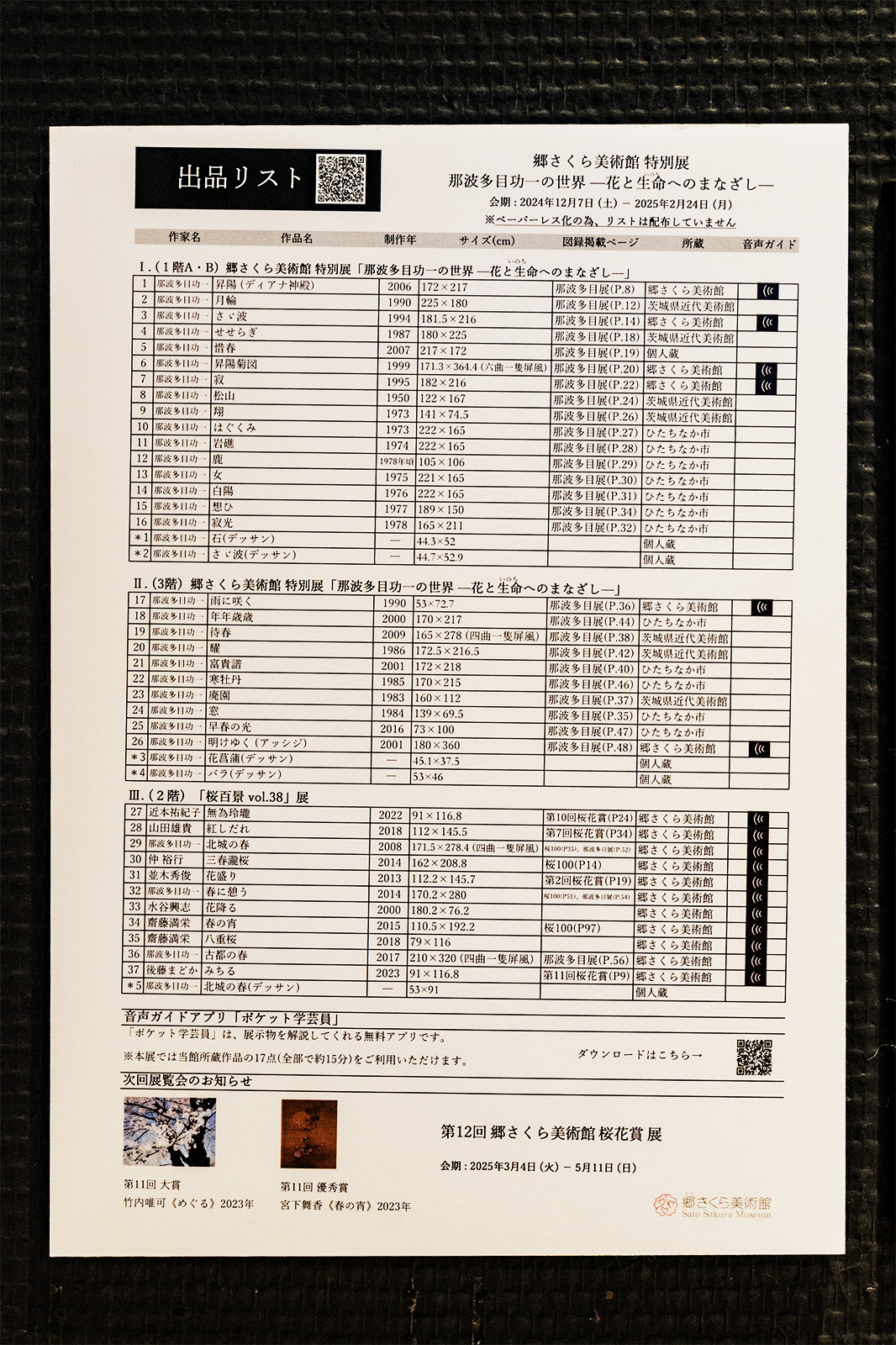

今回の展覧会は、現代日本を代表する日本画家・那波多目功一さんの75年に渡る画業を振り返る回顧展です。

「郷さくら美術館」へ向かいます

中目黒駅(日比谷線・東急東横線)を出て、

山手通りを渋谷方向に進み、ひとつ目の信号を右折、

目黒川を渡り50mほど進んだ場所に「郷さくら美術館」はあります。

2012年開館の美術館で、現代日本画の専門美術館です。

昭和生まれ以降の日本画家の作品を収蔵しており、

1000点を超える収蔵作品の多くが50号を超える大きな作品だそうです。

「那波多目 功一の世界 -花と生命への眼差し-」展

気になった作品のいくつかを紹介です

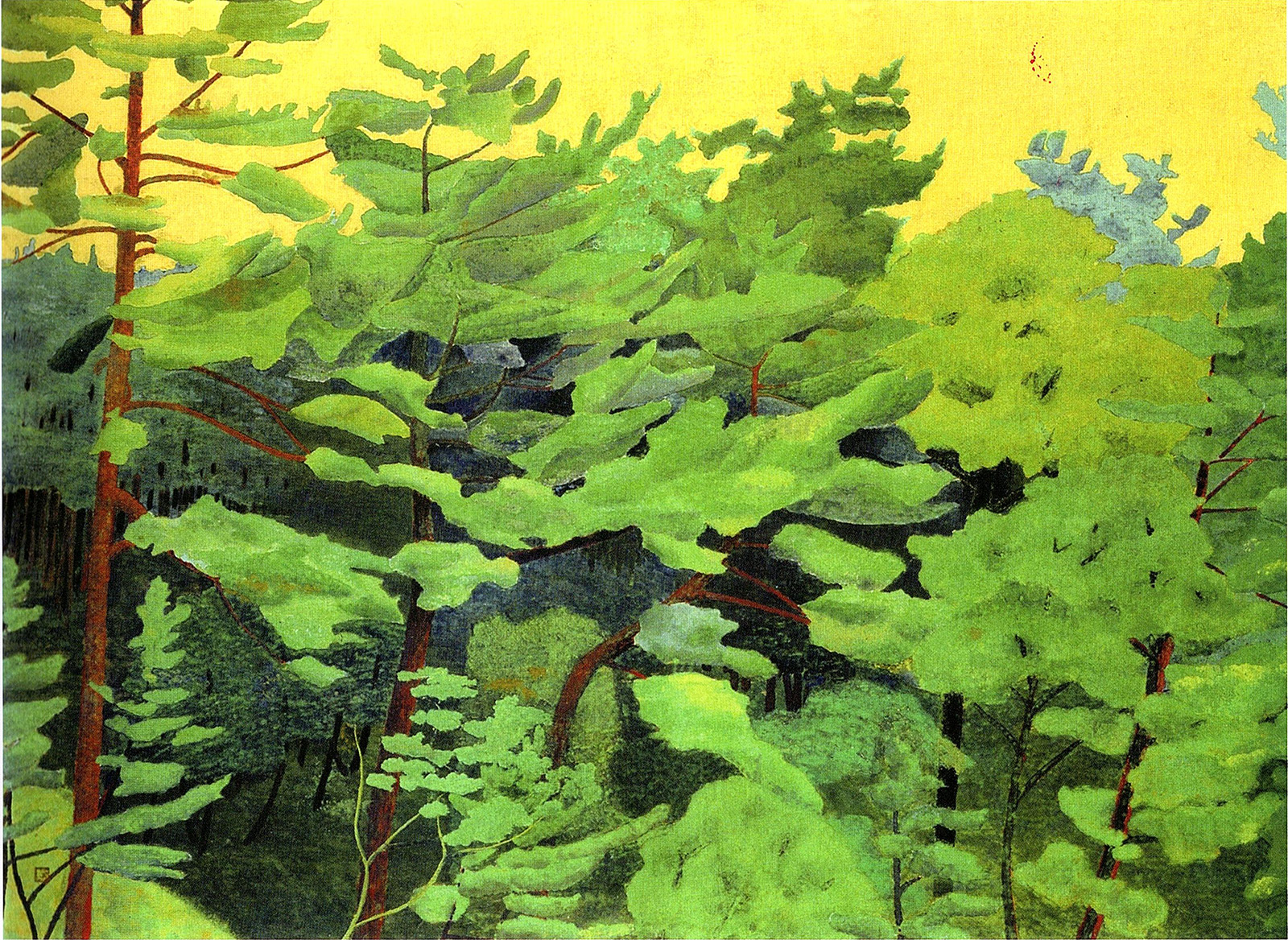

高校2年生で院展に初出品し、初入選した作品だそうです。

空の黄色が印象的。塊で描かれた松の葉はなんとなくセザンヌの絵をイメージさせますね。

秋の院展で初めて奨励賞を受賞した作品。

闇を纏った牡丹の花が独特な存在感を醸し出しています。

作者が写生をするために島根県の大根島で牡丹園をいくつか巡っていた際、惹かれたのは荒廃した園で雑草の中から立ち上がった牡丹が花の終わりを迎えようとしている姿だったとのこと。

枯れた花を追いかけていた時期がある自分としては非常に共感できるエピソードです。

南青山フラワーパーク(←あつかましいですがこちらもどうぞ)

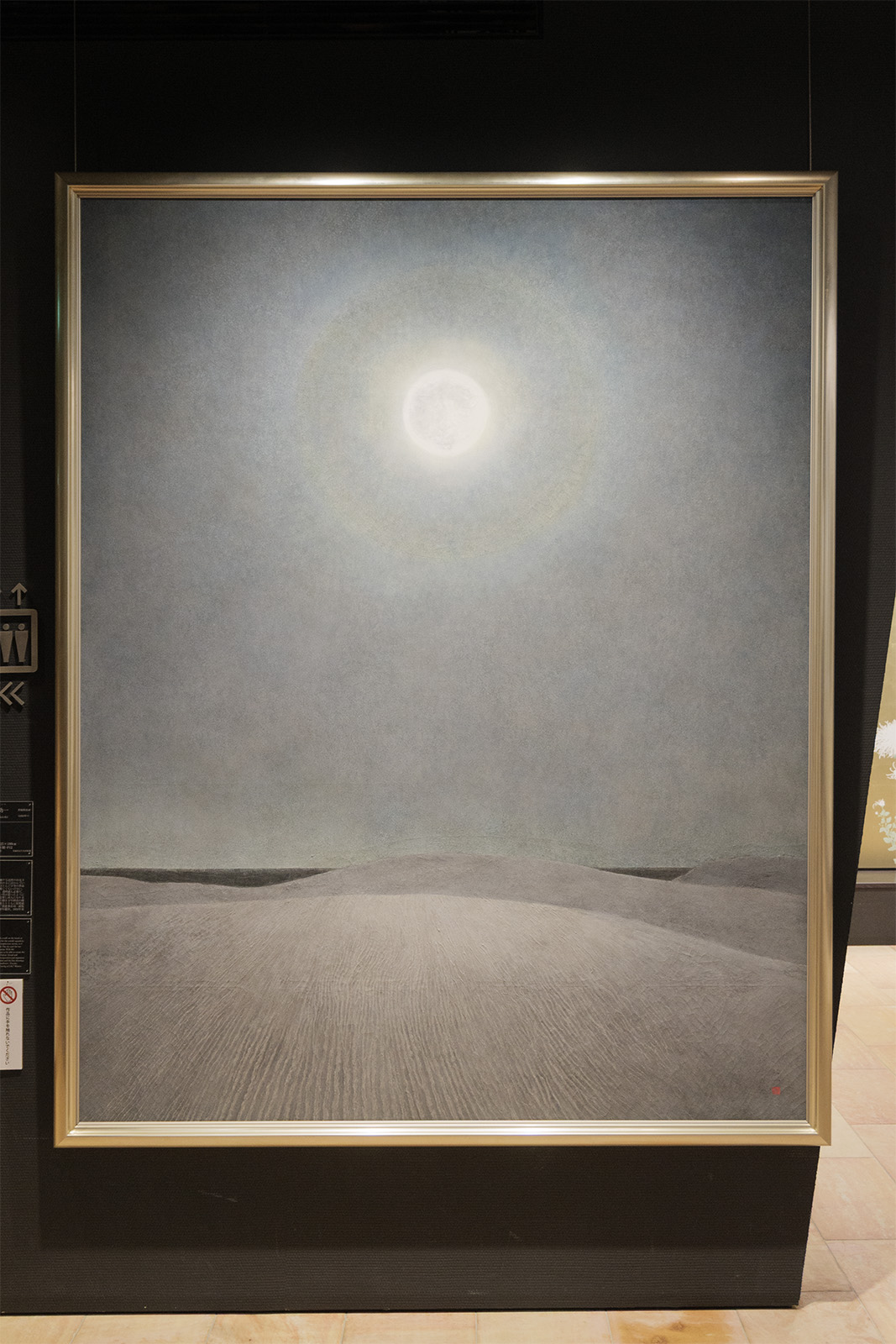

満月の夜、砂浜の奥には水平線が見えています。静かで広がりのある空間。

ここで気になったのが月の位置。大きく描かれた空の中、ピッタリ左右センターの位置に描かれています。

もし自分なら砂浜の線を少しいじるか、前景を足すなりして月の位置を左右どちらかにずらすだろうななんてことを素人ながら考えてしまいました。

砂浜の線との関係でこの位置に収まったのか、それとも月センターありきで描かれた絵なのか気になるところです。

先ほどの「月輪」とともに、今回の展覧会で特にいいなと思った作品です。

河口湖での写生をもとにした作品だそうです。

高台から光の降り注ぐ湖面を見下ろして描いた作品だと思いますが本当に美しいです。

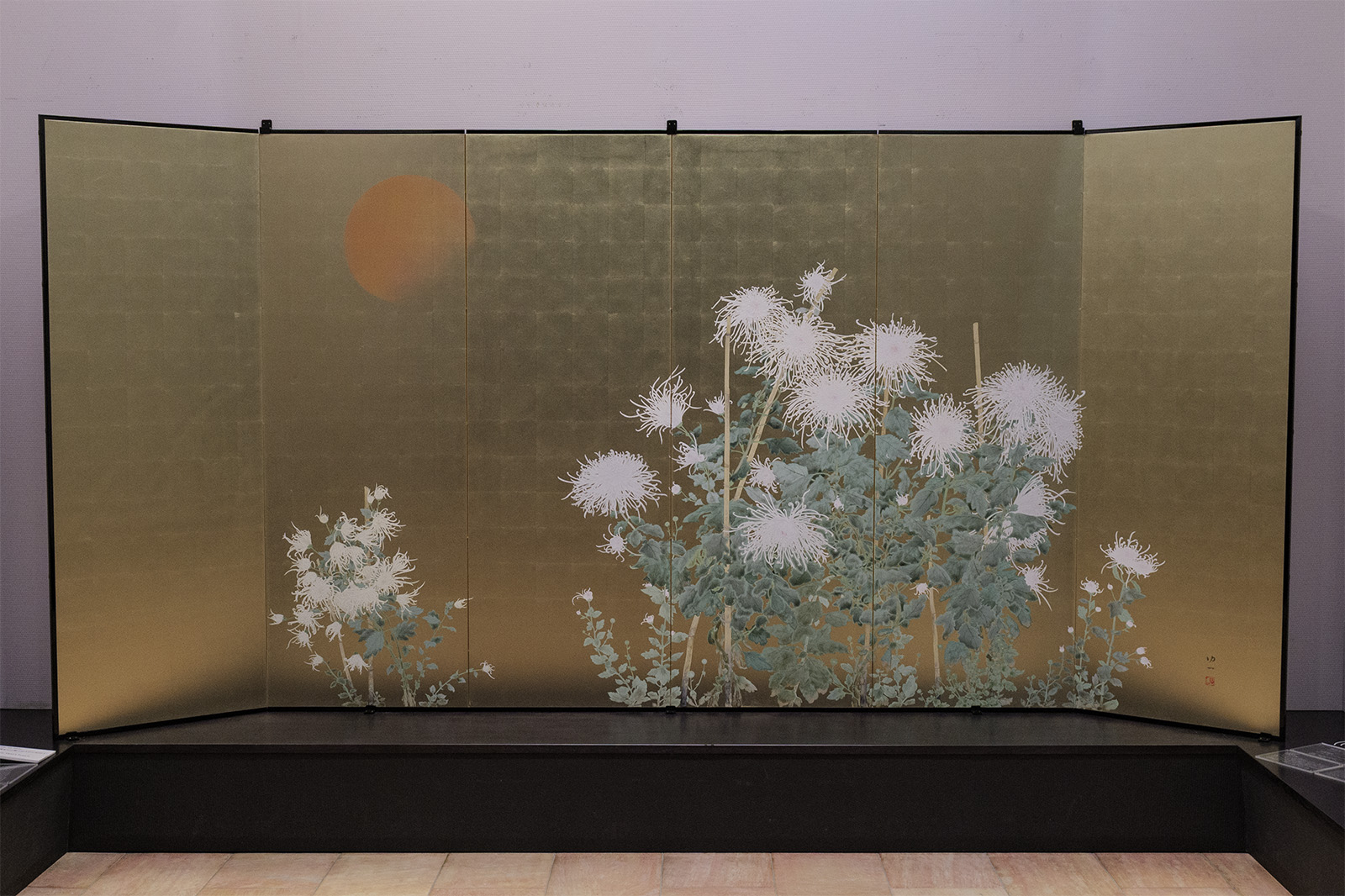

今回何点か出品されていた屏風作品のうちのひとつ。六曲一隻。

作者によると大輪の菊の写生は大変で、菊作りをされる方と画家との間で求める形の良さに大きな違いがあるとのこと。

画家から見ると、一点の曇りもない大輪の立派な花は返って魅力に欠けるというようなことでしょうか。

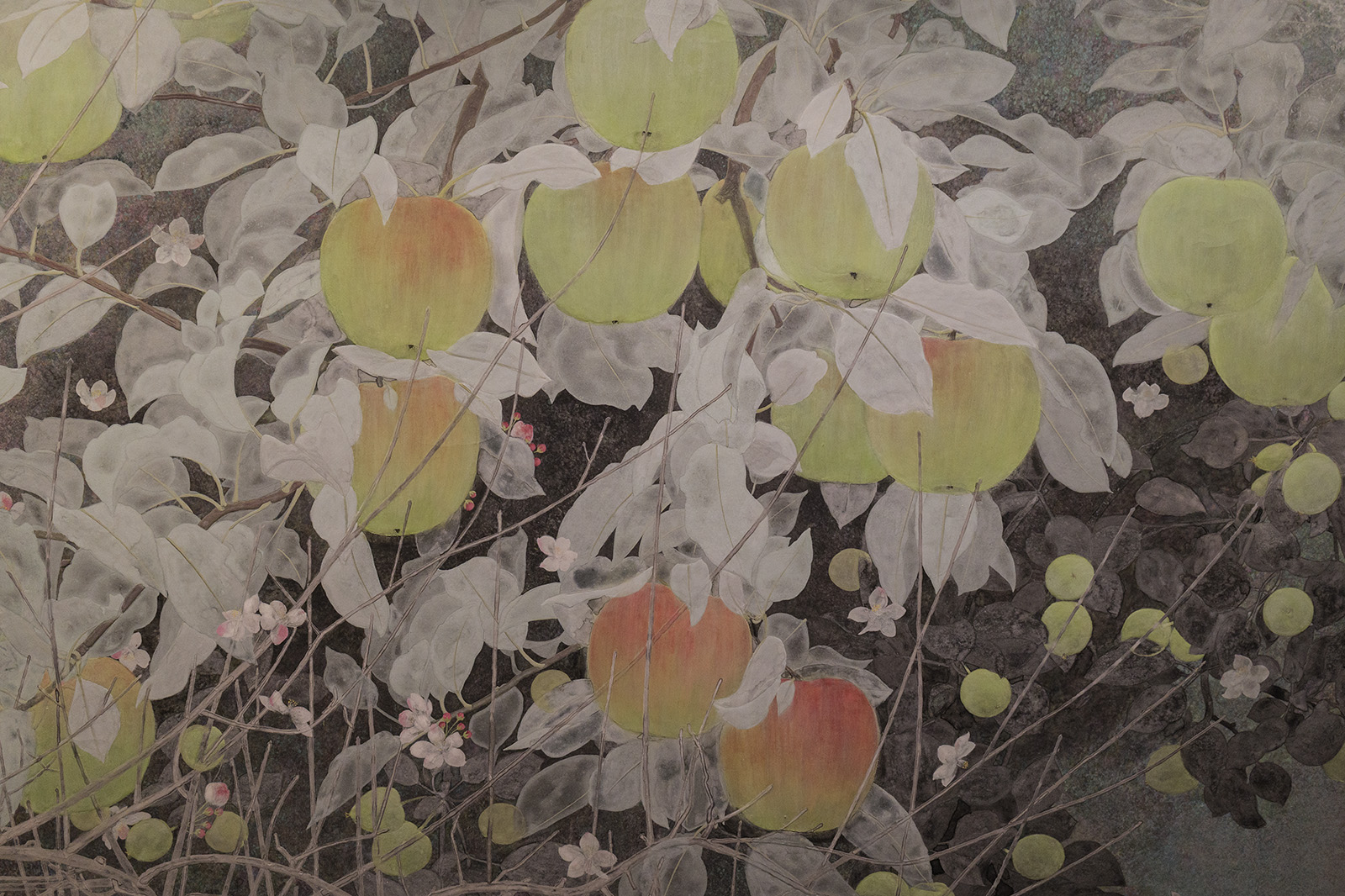

意外に珍しい気がする果樹の絵。不思議なバランスで描かれたリンゴの絵です。

ただ単純に美しい。

当展覧会の図録p40に掲載されているんですが、今回展示されている「富貴譜」とは別の作品とのこと。

こちらは第56回日本藝術院賞受賞作品で、日本藝術院所蔵作品。

今回展示されていた「富貴譜」はこちら。全体を撮った写真もあるんですが、写り込みがひどかったため掲載しませんでした。ひとつ上の写真と同題の作品で、ぱっと見で構図など同じ作品に見えるんですが、よく見ると細部などたくさん違いがあります。

こちらはひたちなか市の所蔵です。

桜の枝先に輪郭だけ描かれて、色がついてない部分があるのはなぜ?

描かない方が作品を仕上げる上でプラスになると判断したってことでしょうか。

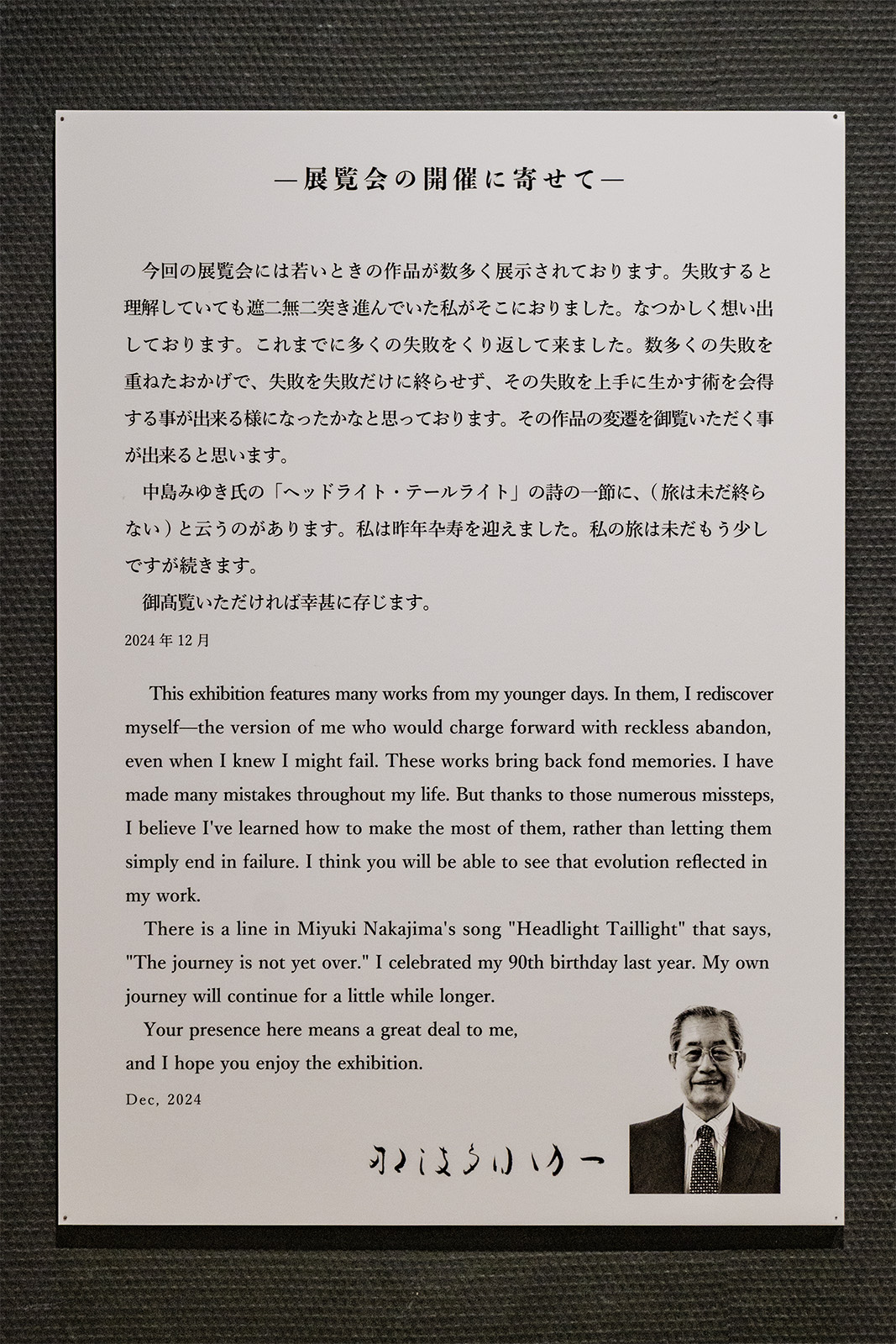

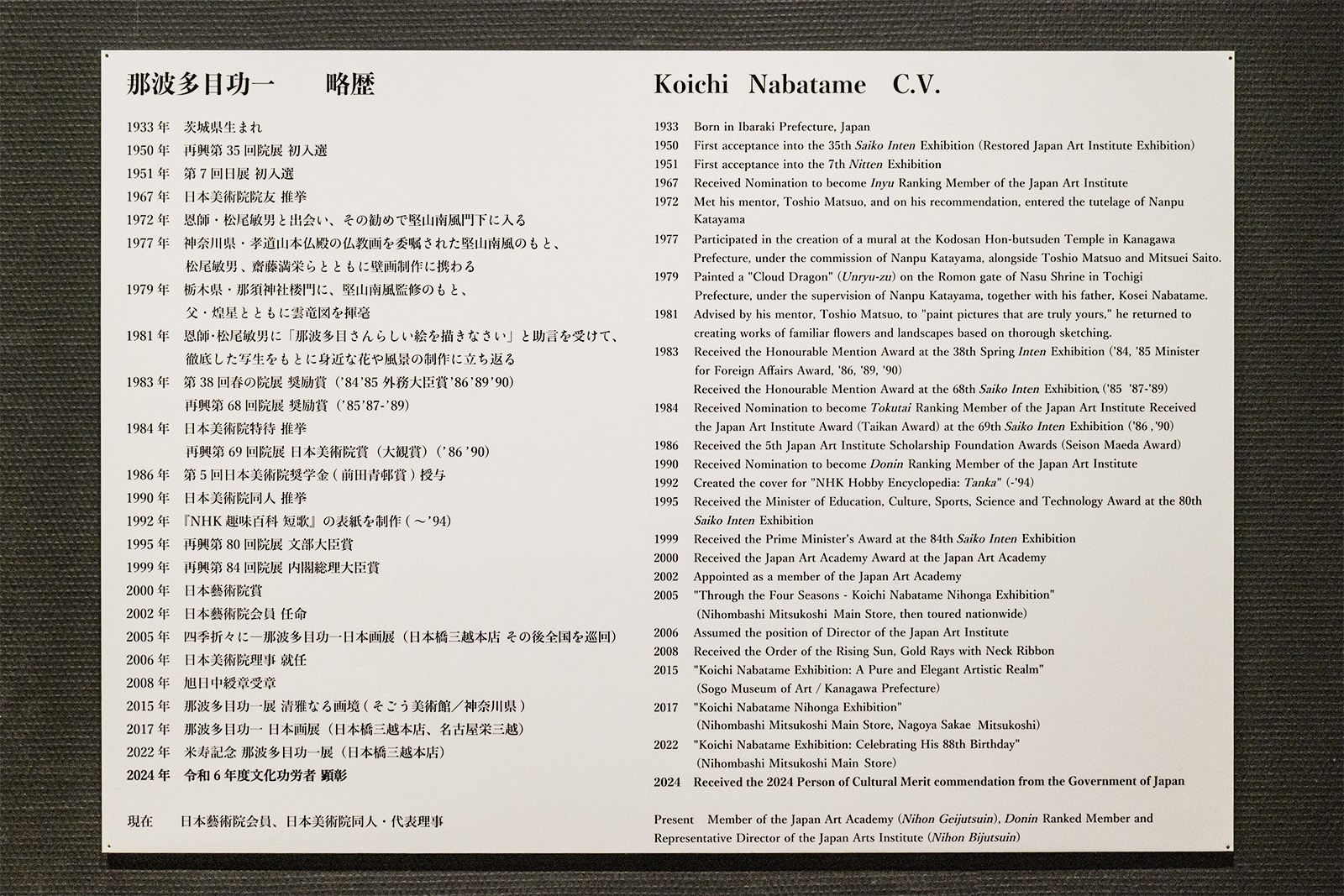

那波多目 功一さんについて

那波多目功一さんは、受賞歴多数の現代を代表する日本画家の一人です。

院展で言うと、最高賞である日本美術院賞(大観賞)を3度受賞した後に“同人”に推挙されており、

その後は審査する側の人間になったわけで、日本画の世界では最も上り詰めた方と言って差し支えないと思います。

西洋の画家から影響を受けた試行錯誤の30年があった上で、現在の作風に至ったとのこと。

高校生の時に初出品した作品がいきなり入賞ということで順風満帆なエリート画家人生かと思いきや、53歳までは別の仕事をしながらの画家活動だったそうです。

面白いと思ったのは絵を描き始めた動機が、院展で落選を続ける父を悪く言う知人への反発だったということ。そんなところからスタートした人が日本を代表する画家になるなどにわかには信じ難いお話です。

日本芸術院の会員でもあり、文化功労者でもあります。

まとめ

現役の画家でよく耳にする名前といえば、好き嫌いは別にして、

草間彌生さん、村上隆さん、奈良美智さん、会田誠さん、千住博さんあたりではないでしょうか。

こういったスターアーティストの方と院展・日展あたりで活躍されている画家さんとの間にどんな差があるのかはわかりませんが、メディアで取り上げられる回数や作品が売買される際に動く金額の大きさは全く違うというのが現実だと思います。

院展・日展など伝統的な展覧会については、パクリ騒動や審査での不正などつまらないニュースが耳に飛び込んでくることもあり、権威主義的な悪いイメージを抱く方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。

とはいえ、国内最高峰の展覧会であるのもまた事実。

ここ数日にわかに勉強した感じだと、これらの展覧会は伝統の延長線上で新しいスタイルを模索する舞台だと感じました。

で何が言いたいかと言いますと、那波多目さんの作品、とにかく美しいんです。

素人目で見ても素晴らしさは画面の端々から伝わってきます。

文化功労者にも選ばれて十分評価されているのかもしれませんが、一部の日本画ファン以外の方にはその素晴らしさが伝わってないような気がしてもったいない感じがします。(間違っていたら本当にごめんなさい)

勝手に院展・日展などの画家と距離を置いていた人(←自分のことです)にもぜひ見ていただきたいですね。

おまけ

1年くらい前に大阪難波のジュンク堂で、いつも通り酔っ払った状態で写真集・画集を物色していたところ、

感動して衝動買いした作品集の画家さんも那波多目さんと同じく院展の同人でした。

画家の名前は手塚雄二さん。(自分が無知なだけでものすごく有名な方だったみたいです。)

コメント